-

资源简介

《校企联合实验室建设实践和成效》是一篇探讨高校与企业合作共建实验室的论文,旨在分析校企联合实验室的建设模式、运行机制以及取得的实际成果。随着科技的发展和教育改革的深入,校企合作已成为推动科技创新和人才培养的重要途径。本文通过案例研究和数据分析,总结了校企联合实验室在促进产学研融合方面的成功经验。

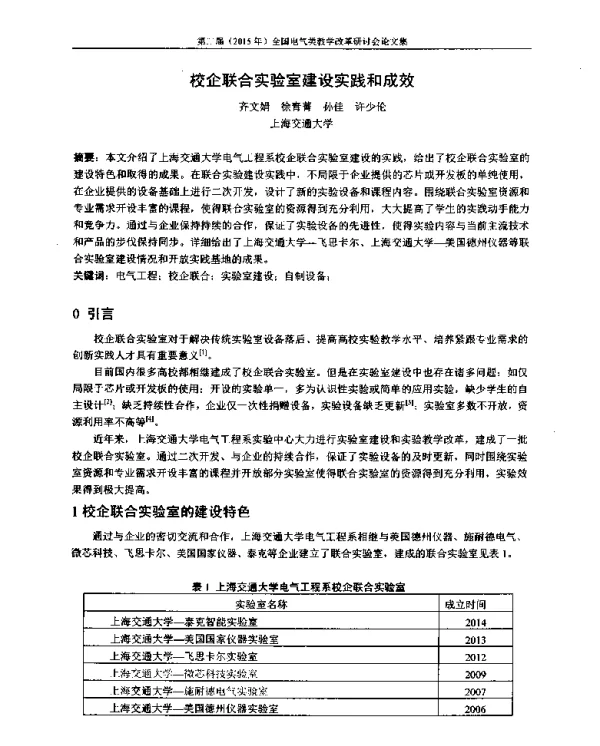

校企联合实验室是高校与企业共同投资、共同管理、共同研发的平台,其核心目标是实现资源共享、优势互补和成果转化。论文指出,校企联合实验室的建设通常需要双方在战略规划、组织架构、资金投入和管理制度等方面进行深入协商。例如,部分高校与企业在合作协议中明确各自的权利与义务,确保实验室的可持续发展。

在实践过程中,校企联合实验室往往以项目为导向,围绕特定的技术领域或产业需求开展科研工作。论文提到,许多实验室聚焦于人工智能、智能制造、新材料等前沿领域,这些领域的技术更新速度快,对人才的需求量大,因此校企合作能够有效提升科研效率和人才培养质量。同时,实验室还承担着技术转化的功能,将研究成果应用于实际生产中,为企业创造经济效益。

论文强调,校企联合实验室的建设不仅有助于提升高校的科研能力,还能增强企业的技术创新水平。通过与高校合作,企业可以获取最新的科研成果和技术支持,从而加快产品开发和市场推广的速度。此外,实验室也为学生提供了实践机会,使他们能够在真实的工作环境中锻炼技能,提高就业竞争力。

在运行机制方面,论文分析了多种管理模式,包括独立运营、联合管理、委托管理等。不同的管理模式适用于不同类型的校企合作项目。例如,独立运营模式下,实验室由高校主导,企业主要提供资金和设备支持;而联合管理模式则要求双方共同参与决策和日常管理,确保资源的有效利用。

论文还讨论了校企联合实验室在实施过程中面临的挑战。例如,如何平衡高校的学术自由与企业的商业利益,如何协调双方在知识产权归属和成果分配上的分歧,以及如何建立长期稳定的合作关系等问题。针对这些问题,论文提出了一些解决建议,如制定详细的合同条款、设立专门的管理机构、加强沟通与协调等。

此外,论文通过多个案例展示了校企联合实验室的成功经验。例如,某高校与一家科技公司共建的智能机器人实验室,在短短几年内取得了多项专利,并成功孵化出多个创业项目。这种模式不仅提升了高校的科研实力,也增强了企业的市场竞争力。

总体来看,《校企联合实验室建设实践和成效》是一篇具有现实意义和指导价值的研究论文。它为高校和企业提供了一个参考范本,帮助他们更好地理解校企合作的意义和方法。同时,论文也指出了未来需要进一步探索的方向,如如何优化合作机制、提升成果转化效率、加强人才培养等。

随着国家对产教融合政策的支持,校企联合实验室的发展前景广阔。未来,随着更多高校和企业的积极参与,这类实验室将在推动科技创新、促进经济发展和培养高素质人才方面发挥更加重要的作用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。