-

资源简介

《北京南锣鼓巷开放空间形态解析》是一篇探讨北京历史文化街区公共空间形态的学术论文。该论文通过对南锣鼓巷这一典型胡同街区的深入研究,分析了其开放空间的结构、功能以及与城市环境的关系。南锣鼓巷作为北京最具代表性的传统胡同之一,不仅承载着丰富的历史文化遗产,同时也面临着现代化发展带来的挑战。因此,对南锣鼓巷开放空间形态的研究具有重要的现实意义和理论价值。

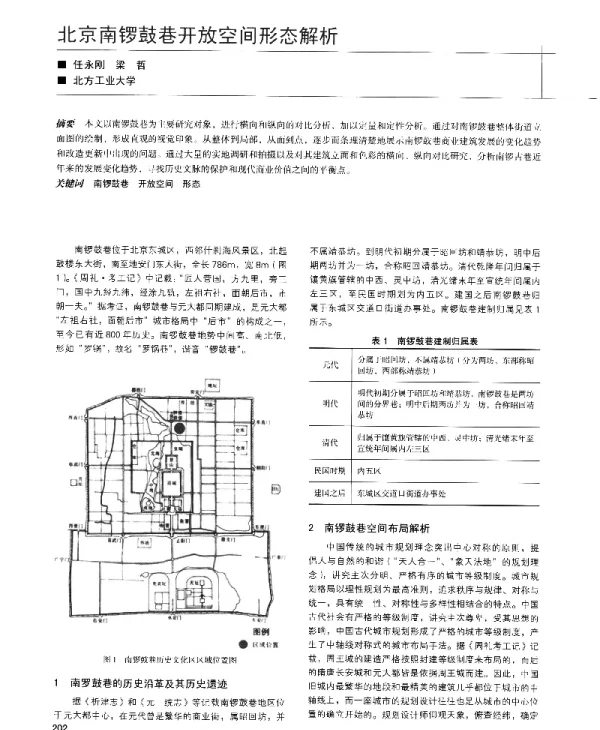

论文首先介绍了南锣鼓巷的基本概况,包括其地理位置、历史沿革以及文化背景。南锣鼓巷位于北京市东城区,是北京老城内保存较为完整的胡同街区之一。自元代以来,这里一直是居民生活的重要场所,随着时代的变迁,逐渐形成了独特的空间格局和人文氛围。论文指出,南锣鼓巷的空间形态深受中国传统城市规划理念的影响,呈现出“棋盘式”布局,街道纵横交错,形成了一系列开放的公共空间。

在分析南锣鼓巷开放空间形态时,论文采用了多种研究方法,包括实地调研、空间测绘、问卷调查以及文献分析等。通过对南锣鼓巷主要街道和节点空间的观察与记录,作者发现该区域的开放空间具有明显的层次性和多样性。从整体来看,南锣鼓巷的开放空间可以划分为多个层级,包括主干道、支路、院落以及街巷交叉口等,这些不同尺度的空间共同构成了一个有机的整体。

论文进一步探讨了南锣鼓巷开放空间的功能特征。由于该地区长期以来作为居民生活区,其开放空间不仅承担着交通功能,还兼具社交、休闲、商业等多种用途。例如,一些小型广场和街角空间被用作居民日常交流的场所,而部分临街商铺则通过外摆区扩展了公共空间的使用范围。此外,论文还指出,南锣鼓巷的开放空间在不同时间段表现出不同的使用特征,如早晨和傍晚是居民活动的高峰期,而白天则更多地服务于游客。

在空间形态方面,论文强调了南锣鼓巷开放空间的“线性”和“节点”特征。街道不仅是交通通道,同时也是连接各个空间单元的重要纽带。而街巷交叉口、胡同入口以及传统四合院的院落,则成为重要的空间节点,为行人提供了停留和交流的机会。这种线性与节点相结合的空间结构,使得南锣鼓巷的开放空间既具有一定的秩序感,又具备灵活多变的特点。

论文还讨论了南锣鼓巷开放空间面临的挑战与问题。随着城市化进程的加快,南锣鼓巷的开放空间受到越来越多的外部因素影响,如商业开发、游客流量增加以及基础设施改造等。这些变化在一定程度上改变了原有的空间格局和使用方式,也对居民的生活质量产生了影响。论文认为,在保护历史文化的同时,应注重提升开放空间的适应性和可持续性,使其能够更好地满足现代城市的需求。

最后,论文提出了对未来南锣鼓巷开放空间发展的建议。作者建议在城市更新过程中,应充分尊重原有空间形态,避免过度商业化和同质化。同时,应加强公共空间的设计与管理,提高其可达性和舒适度,使其成为居民和游客共享的公共领域。此外,论文还呼吁加强对南锣鼓巷历史文化价值的研究与宣传,以增强公众对这一地区空间形态的认知与认同。

综上所述,《北京南锣鼓巷开放空间形态解析》是一篇具有较高学术价值和实践意义的论文。它不仅为理解南锣鼓巷的空间结构提供了详细的分析,也为其他历史文化街区的开放空间研究提供了有益的参考。通过这篇论文,读者可以更深入地了解南锣鼓巷的空间特点及其在城市发展中的重要地位。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。