-

资源简介

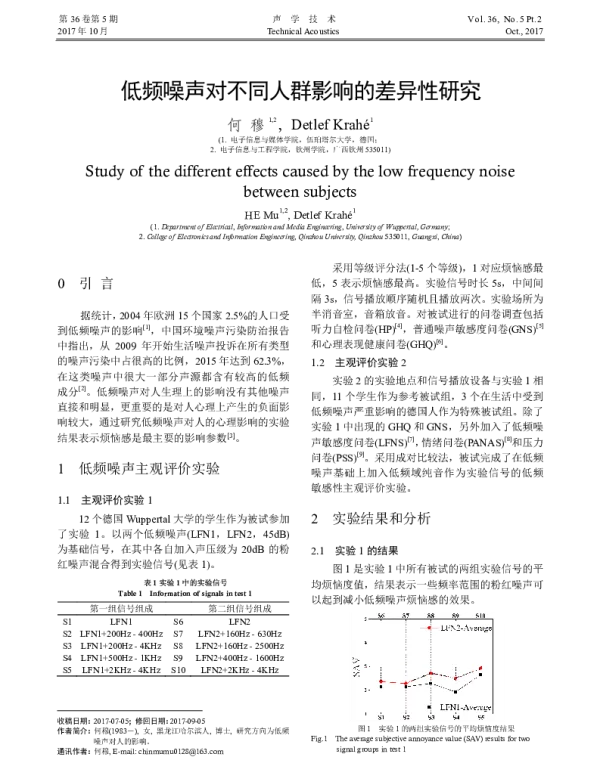

《低频噪声对不同人群影响的差异性研究》是一篇探讨低频噪声对不同群体健康和生活质量影响的研究论文。该论文旨在分析低频噪声在不同年龄、性别、职业以及居住环境中的影响差异,为制定更有效的噪声控制政策提供科学依据。

低频噪声通常指频率低于200赫兹的声音,其传播距离远、穿透力强,容易被忽视。尽管低频噪声的声压级可能不高,但其对人体的影响却不可小觑。近年来,随着工业发展和城市化进程加快,低频噪声污染问题日益突出,引起广泛关注。

该论文首先回顾了低频噪声的基本特性及其来源。研究表明,低频噪声主要来源于交通运输(如汽车、火车、飞机)、工业设备(如压缩机、发电机)以及建筑施工等。这些噪声不仅存在于户外环境中,也可能通过建筑物结构传递到室内,对居民生活造成持续干扰。

论文接着分析了低频噪声对不同人群的影响。研究发现,儿童、老年人以及患有慢性疾病的人群对低频噪声更为敏感。儿童由于神经系统尚未发育完全,更容易受到低频噪声的干扰,可能导致注意力不集中、学习能力下降等问题。老年人则因听觉系统退化,对低频噪声的感知更加敏锐,容易引发焦虑、失眠等心理问题。

此外,论文还探讨了性别差异对低频噪声反应的影响。研究结果表明,女性在面对低频噪声时表现出更高的敏感性,这可能与生理结构、心理承受能力和社会角色有关。例如,女性更容易因为噪音而感到压力和不适,进而影响情绪稳定性和睡眠质量。

职业因素也是影响低频噪声作用的重要变量。论文指出,长期暴露于低频噪声环境下的工人,如工厂操作工、机场地勤人员等,更容易出现听力损伤、疲劳和工作效率下降等问题。同时,这类人群的心理压力也相对较高,需要更多的休息和调节。

居住环境的不同也导致低频噪声影响的差异。研究显示,居住在靠近交通干道或工业区的居民,相较于居住在郊区或农村地区的居民,更容易受到低频噪声的侵扰。此外,住宅建筑的隔音性能、房间布局以及家具摆放等因素也会显著影响低频噪声的传播和接收。

论文进一步讨论了低频噪声对心理健康的影响。研究发现,长期暴露于低频噪声环境中的人群,更容易出现抑郁、焦虑、易怒等心理症状。这种影响不仅局限于个体层面,还可能对家庭关系和社会和谐产生负面影响。

针对上述问题,论文提出了多项应对策略。首先,应加强低频噪声的监测和评估,建立科学的噪声评价体系。其次,政府和相关部门应制定更严格的噪声控制标准,特别是在工业区和居民区之间设置合理的缓冲带。此外,建筑设计中应注重隔音材料的应用,提高住宅的降噪能力。

最后,论文强调了公众教育的重要性。通过普及低频噪声的危害知识,提高人们对噪声污染的防范意识,有助于形成全社会共同参与噪声治理的良好氛围。只有通过多方努力,才能有效减少低频噪声对不同人群的负面影响,提升整体生活质量。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。