-

资源简介

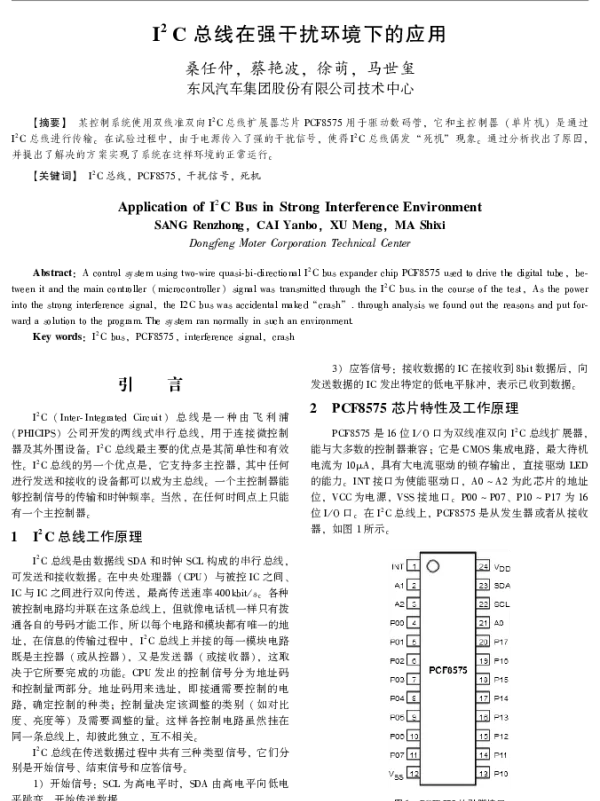

《I2C总线在强干扰环境下的应用》是一篇探讨在复杂电磁环境中I2C通信技术可靠性与优化方法的学术论文。该论文针对工业控制、汽车电子以及航空航天等领域中常见的强干扰问题,深入分析了I2C总线在这些场景下的性能表现,并提出了有效的改进策略。I2C(Inter-Integrated Circuit)作为一种广泛应用的串行通信协议,因其结构简单、成本低廉、支持多设备连接等优点,在嵌入式系统中具有重要地位。然而,在强干扰环境下,I2C总线可能会受到噪声、信号失真和时序错误的影响,导致数据传输失败或系统运行异常。

论文首先回顾了I2C总线的基本原理和工作方式。I2C采用两线制,包括数据线SDA和时钟线SCL,通过主从设备之间的半双工通信实现数据传输。其通信速率通常为100 kbps或400 kbps,部分版本甚至可达3.4 Mbps。这种协议依赖于严格的时序控制和电平检测机制,因此对电磁干扰(EMI)较为敏感。在强干扰环境下,例如靠近大功率电机、高频电路或射频设备的区域,I2C信号可能会受到外部噪声的侵扰,导致误码率升高,甚至造成通信中断。

为了应对这些问题,论文分析了多种干扰源及其对I2C通信的影响。例如,电源噪声、地线环路、共模干扰和电磁辐射都可能影响I2C总线的稳定性。此外,长距离传输也容易引入信号衰减和反射,进一步降低通信质量。论文指出,传统I2C接口缺乏自动纠错和抗干扰能力,因此在恶劣环境中需要额外的硬件和软件措施来提高可靠性。

基于上述问题,论文提出了一系列改进方案。其中,硬件层面的优化包括使用屏蔽电缆、增加滤波电容、优化PCB布局以减少电磁干扰,以及采用隔离器件如光耦或磁耦合器来阻断干扰传播。同时,论文还讨论了在I2C总线上添加校验机制,如奇偶校验或CRC校验,以提高数据传输的准确性。在软件层面,论文建议采用重传机制、超时处理和状态检测算法,以增强系统的容错能力和恢复能力。

此外,论文还研究了在强干扰环境下I2C通信的优化策略。例如,通过调整通信时钟频率,可以减少信号在传输过程中的失真;利用差分信号传输技术,可以有效抑制共模噪声;采用自适应时序控制,能够根据实际环境动态调整通信参数,从而提升系统稳定性。这些方法在实验测试中均表现出良好的效果,显著提高了I2C总线在复杂环境下的可靠性和抗干扰能力。

论文还通过实验验证了所提出方法的有效性。实验环境模拟了多种强干扰场景,包括高噪声电源、高频电磁场和长距离传输条件。结果表明,经过优化后的I2C系统在干扰条件下仍能保持稳定的数据传输,误码率明显低于未优化系统。这说明,通过合理的硬件设计和软件算法,I2C总线可以在强干扰环境中发挥重要作用。

最后,论文总结了I2C总线在强干扰环境下的应用前景。随着工业自动化和智能设备的发展,I2C总线的应用范围不断扩大,但其在复杂电磁环境中的稳定性仍然是一个关键问题。未来的研究方向包括开发更高抗干扰能力的I2C芯片、探索新型通信协议与I2C的兼容性,以及结合人工智能技术实现动态干扰识别与补偿。这些研究将有助于推动I2C技术在更广泛领域的应用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。