-

资源简介

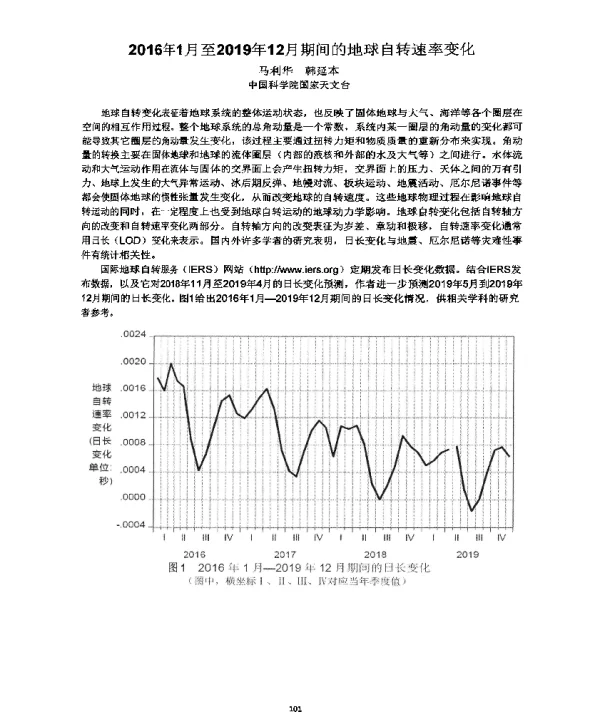

《2016年1月至2019年12月期间的地球自转速率变化》是一篇研究地球自转速率变化的科学论文,主要关注这一时期内地球自转速度的细微波动及其可能的影响因素。该论文基于全球多个高精度观测站的数据,结合卫星测距、天文观测以及地球物理模型,对地球自转速率的变化进行了系统分析和深入探讨。

地球自转速率的变化通常以一天的长度(即“日长”)来衡量。由于地球内部物质的运动、大气环流、海洋潮汐以及地核与地幔之间的相互作用等因素,地球自转速度并非恒定不变,而是存在微小的波动。这些波动虽然极其微小,但对时间测量、导航系统以及地球科学研究具有重要意义。

在2016年至2019年期间,研究人员发现地球自转速率出现了多次显著的变化。例如,在2017年中期,地球自转速度加快,导致一天的时间比平均值短了几毫秒。而在2018年底至2019年初,地球自转速度又有所减缓,使得一天的时间略长于平均值。这些变化虽然看似微不足道,但在高精度时间标准如协调世界时(UTC)中,它们需要被精确计算和调整。

论文指出,这些变化可能与多种地球物理过程有关。首先,地球内部的地核运动可能会对自转速度产生影响。地核由液态铁构成,其流动会改变地球的角动量分布,从而影响自转速率。其次,大气环流的变化也可能导致地球自转速度的波动。例如,强风或气压变化可以将角动量从大气转移到地表,进而影响地球的旋转速度。

此外,海洋潮汐也是影响地球自转的重要因素之一。月球和太阳的引力作用会导致地球上的潮汐现象,而这种潮汐摩擦会逐渐消耗地球的自转能量,使自转速度变慢。然而,某些情况下,如大规模的海水流动或洋流变化,也可能导致地球自转速度的短期加速。

论文还讨论了地球自转速率变化对人类社会和技术系统的影响。例如,全球定位系统(GPS)依赖于精确的时间同步,而地球自转速率的变化可能导致时间误差累积,影响导航精度。此外,国际原子时(TAI)和协调世界时(UTC)等时间标准也需要根据地球自转的变化进行调整,以保持与天文学时间的一致性。

为了更准确地监测和预测地球自转速率的变化,研究人员利用了多种观测手段。其中包括甚长基线干涉测量(VLBI)、激光测月、卫星测距(如SLR)以及全球导航卫星系统(GNSS)。这些技术能够提供高精度的地球自转参数,为科学研究和实际应用提供了可靠的数据支持。

论文还提到,尽管目前的研究已经取得了一定的成果,但仍有许多未解之谜。例如,某些地球自转速率的变化模式尚未完全理解,特别是那些与极端天气事件或地质活动相关的现象。未来的研究需要进一步结合多学科的方法,包括地球物理学、气象学和天文学,以全面揭示地球自转变化的机制。

总之,《2016年1月至2019年12月期间的地球自转速率变化》这篇论文通过对地球自转速率的详细分析,展示了这一复杂现象的动态特性,并强调了其在科学和工程领域的重要性。随着观测技术的不断进步,未来的研究将有望更深入地揭示地球自转变化的奥秘,为人类社会提供更多有价值的信息。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。