-

资源简介

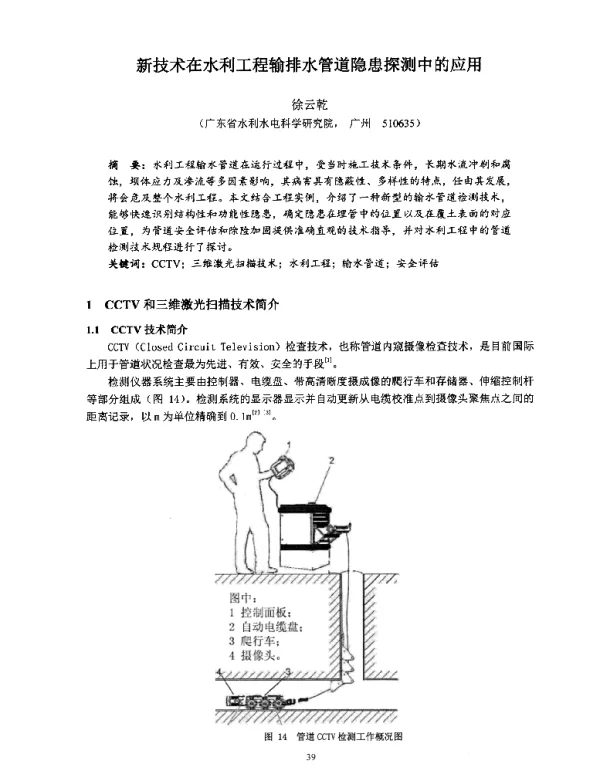

《新技术在水利工程输排水管道隐患探测中的应用》是一篇探讨现代科技手段在水利工程中用于检测和评估输排水管道隐患的学术论文。随着我国水利基础设施的不断扩展和老化,如何高效、准确地发现和处理输排水管道中的隐患问题成为工程管理的重要课题。本文针对传统检测方法存在的局限性,分析了多种新技术在该领域的应用前景与实际效果。

论文首先回顾了传统输排水管道检测技术的发展历程,包括人工巡检、开挖探查以及简单的声波检测等方法。这些方法虽然在一定程度上能够发现管道的明显缺陷,但存在效率低、成本高、破坏性强等缺点。尤其是在城市地下管网复杂、施工环境受限的情况下,传统方法难以满足现代水利工程对安全性和经济性的要求。

在此基础上,文章重点介绍了几种新兴的检测技术,如光纤传感技术、地质雷达(GPR)、电磁感应检测和无人机红外成像等。光纤传感技术通过在管道表面或内部铺设光纤传感器,可以实时监测管道的应力、应变、温度等参数,从而提前发现潜在的结构损伤。地质雷达则利用高频电磁波穿透土壤,反射信号可揭示地下管道的位置、深度及周围介质的变化情况,适用于非开挖检测。

电磁感应检测是一种基于电磁场原理的无损检测技术,通过测量管道周围的电磁场变化,判断是否存在腐蚀、裂缝或渗漏等问题。这种方法操作简便、成本较低,适合大规模普查。而无人机红外成像技术则是近年来发展迅速的一种创新方法,利用热成像设备对输排水管道进行远程扫描,通过温度差异识别管道的泄漏点或异常区域,特别适用于长距离输水管道的巡查。

论文还结合多个实际案例,分析了这些新技术在不同场景下的应用效果。例如,在某大型城市供水管网改造项目中,采用了光纤传感和地质雷达相结合的方式,成功发现了多处隐蔽的管道裂缝,并及时进行了修复,避免了可能发生的重大事故。此外,在一些山区水利工程中,无人机红外成像技术被用来检测输水渠道的渗漏情况,显著提高了检测效率。

作者指出,尽管新技术在输排水管道隐患探测中展现出良好的应用前景,但在推广过程中仍面临一些挑战。例如,部分技术的成本较高,需要专业人员操作;同时,不同技术之间如何有效结合使用,还需要进一步研究和优化。此外,数据处理和分析的准确性也直接影响到检测结果的可靠性,因此需要建立完善的数据处理体系。

为了推动新技术在水利工程中的广泛应用,论文建议加强技术研发投入,提高设备的智能化水平,同时加大对从业人员的技术培训力度。此外,还应建立健全相关的标准和规范,确保新技术的应用符合工程安全和质量要求。

总体而言,《新技术在水利工程输排水管道隐患探测中的应用》这篇论文为水利工程管理者和技术人员提供了宝贵的参考,展示了现代科技在提升管道安全性和维护效率方面的巨大潜力。随着技术的不断进步和应用的逐步深入,未来输排水管道隐患探测将更加精准、高效,为保障水利工程的安全运行提供有力支持。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。