-

资源简介

《臺北科技大學校園室內空氣品質之研究—以普通教室空間為例》是一篇探討校園內室內空氣品質的學術論文。該論文主要針對臺北科技大學的普通教室進行研究,分析其室內空氣品質的現狀與影響因素,並提出改善建議,以提升師生在教學與學習過程中的健康與舒適度。

本研究的背景來自於現代社會對環境品質日益重視,特別是室內空氣品質對人體健康的影響。隨著人們花費大量時間在室內空間,如學校、辦公室及住宅等,室內空氣品質成為一個重要的議題。尤其是在學校中,學生與教師長時間處於教室空間,若空氣品質不佳,可能導致頭痛、疲勞、注意力不集中等問題,進而影響學習與工作效率。

論文的研究目的在於評估臺北科技大學普通教室的室內空氣品質,包括溫度、濕度、二氧化碳濃度、懸浮微粒(PM2.5和PM10)、甲醛濃度等指標。透過這些指標的測量與分析,了解教室內的空氣品質是否符合國家標準或國際推薦值,並進一步探討影響空氣品質的因素。

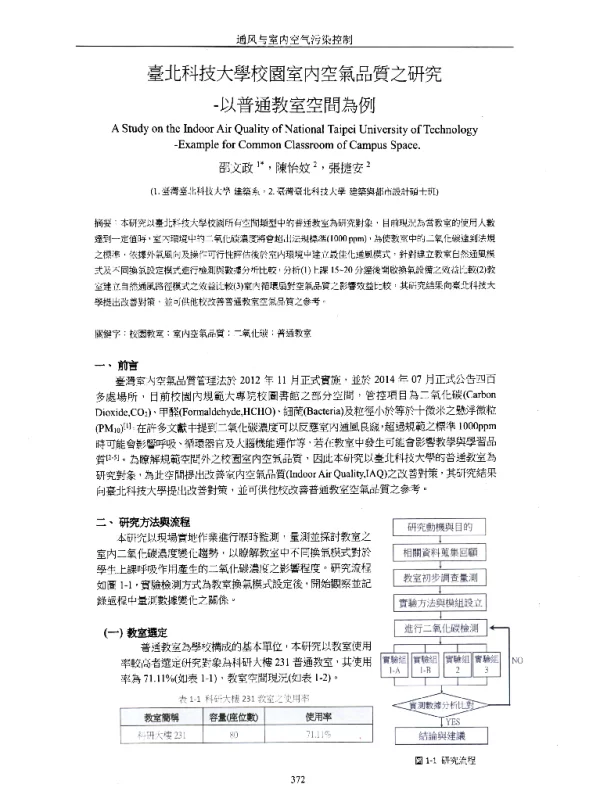

研究方法方面,論文採用實地測量與問卷調查相結合的方式。首先,在不同時間段(如課堂期間、下課後、節假日等)對多間普通教室進行空氣品質的測量,記錄各項指標的變化。其次,透過問卷了解師生對教室空氣品質的感受與意見,作為補充資料,以提供更全面的分析。

研究結果顯示,大部分普通教室的空氣品質在正常範圍內,但部分教室在課堂期間二氧化碳濃度較高,這可能是由於通風不良或學生人數過多所致。此外,PM2.5與PM10的濃度在某些情況下超過了標準值,可能與周邊交通污染或建築物本身的設計有關。甲醛濃度則普遍低於安全限值,顯示教室裝修材料對空氣品質的影響較小。

論文進一步分析影響空氣品質的因素,包括教室大小、學生人數、通風系統效能、外部環境污染等。例如,較大的教室通常有較好的空氣流通性,而學生人數多時會導致二氧化碳濃度上升。同時,通風系統的運作狀況也直接影響室內空氣品質,若系統老化或維護不足,將嚴重影響空氣品質。

根據研究結果,論文提出多項改善建議。首先,加強教室的通風系統,定期檢查與維護,確保空氣流通良好。其次,增加空氣淨化設備,如空氣清淨機,以降低懸浮微粒與甲醛濃度。再者,鼓勵師生在課堂期間適當開窗通風,提高室內空氣品質。此外,學校可考慮優化教室配置,減少過多人員聚集的情況,以降低二氧化碳濃度。

除了具體措施外,論文也強調教育與宣導的重要性。學校應加強師生對室內空氣品質的認識,讓大家了解空氣品質對健康與學習的影響,進而主動參與改善行動。例如,舉辦相關講座或工作坊,提升師生的環保意識與責任感。

總體而言,《臺北科技大學校園室內空氣品質之研究—以普通教室空間為例》不僅提供了具體的數據與分析,也為校園環境管理提供了寶貴的參考。透過科學的研究方法與實際的改善建議,該論文有助於提升校園內的居住與學習品質,促進師生的身心健康。

此研究對於其他高等教育機構也具有借鑒價值,可以作為制定校園環境管理政策的依據。未來的研究可擴展至其他類型的校園空間,如圖書館、實驗室、宿舍等,以全面掌握校園內的空氣品質狀況,並持續推動環境改善措施。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。