-

资源简介

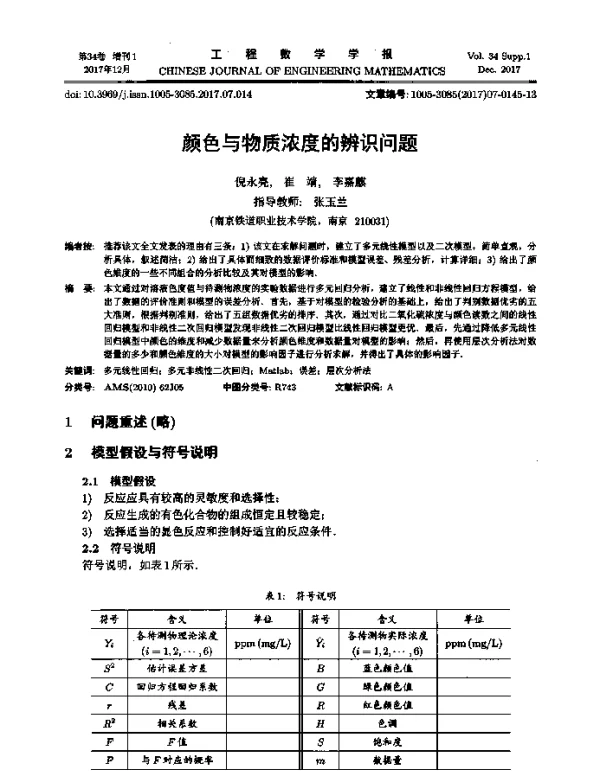

《颜色与物质浓度的辨识问题》是一篇探讨颜色与物质浓度之间关系的学术论文。该论文主要研究了在不同条件下,颜色如何反映物质的浓度变化,并分析了颜色作为测量工具的可能性和局限性。文章从物理、化学以及光学的角度出发,深入探讨了颜色与物质浓度之间的复杂联系。

在现代科学中,颜色被广泛用于检测和分析物质的性质。例如,在环境监测中,水体的颜色可以反映其中污染物的浓度;在医学领域,血液的颜色变化可能预示着某种疾病的存在。因此,准确地识别颜色与物质浓度之间的关系对于科学研究和实际应用都具有重要意义。

论文首先介绍了颜色的基本概念和形成原理。颜色是由光波的波长决定的,而不同的物质对光的吸收、反射和散射能力不同,从而呈现出不同的颜色。当物质的浓度发生变化时,其对光的作用也会随之改变,进而影响颜色的表现。这种变化可以通过光谱分析等手段进行测量。

接下来,论文详细讨论了颜色与浓度之间的定量关系。通过实验,研究人员发现,在一定范围内,颜色的变化与物质浓度之间存在线性或非线性的关系。例如,在某些溶液中,随着浓度的增加,颜色逐渐加深;而在另一些情况下,颜色的变化可能呈现复杂的非线性趋势。这些现象表明,颜色与浓度的关系并非一成不变,而是受到多种因素的影响。

为了更准确地描述颜色与浓度之间的关系,论文引入了数学模型和统计方法。研究人员利用回归分析、主成分分析等方法,建立了颜色参数(如RGB值、HSL值)与浓度之间的数学表达式。这些模型不仅能够预测颜色变化,还可以用于反推物质的浓度。此外,论文还探讨了不同光源、观察角度以及环境条件对颜色测量结果的影响。

在实际应用方面,论文列举了多个案例,展示了颜色与浓度辨识技术的实际价值。例如,在水质检测中,通过分析水样的颜色变化,可以快速判断其中污染物的含量;在食品工业中,颜色的变化可用于监控食品添加剂的使用情况;在药物研发过程中,颜色变化可以帮助研究人员评估药物的纯度和稳定性。

然而,论文也指出,颜色与浓度之间的辨识仍然面临诸多挑战。首先,颜色的主观性较强,不同的人可能会对同一颜色产生不同的感知。其次,外界环境因素(如光照强度、背景色等)可能干扰颜色的测量结果。此外,某些物质的颜色变化可能与其他因素重叠,导致误判。因此,仅依靠颜色来判断浓度可能存在一定的误差。

针对这些问题,论文提出了一些改进措施。例如,可以结合其他检测手段(如光谱分析、电化学传感器等)进行多维度验证,提高检测的准确性。同时,利用人工智能算法对颜色数据进行处理,有助于提升颜色与浓度之间的关联性分析能力。此外,建立标准化的测量流程和参考样本库,也有助于减少人为误差。

总之,《颜色与物质浓度的辨识问题》是一篇具有重要理论意义和实践价值的论文。它不仅深化了人们对颜色与物质浓度关系的理解,也为相关领域的研究提供了新的思路和方法。随着科学技术的发展,颜色与浓度之间的辨识技术有望在更多领域得到广泛应用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。