-

资源简介

《原位EPR成像研究铜集流体上的金属锂沉积与剥离》是一篇聚焦于锂金属电池中关键问题的研究论文。随着新能源技术的快速发展,锂金属电池因其高能量密度而备受关注,但其在充放电过程中出现的枝晶生长问题严重制约了其应用。本文通过原位电子顺磁共振(EPR)成像技术,对铜集流体上金属锂的沉积与剥离行为进行了深入研究,为解决锂金属电池的安全性和稳定性问题提供了新的思路。

论文首先介绍了锂金属电池的基本原理及其在储能领域的潜力。锂金属作为负极材料具有极高的理论比容量和低电位,这使得它成为高能量密度电池的理想选择。然而,在实际应用中,锂金属在反复充放电过程中容易形成枝晶结构,这些枝晶不仅会降低电池的循环寿命,还可能引发短路甚至热失控等安全问题。因此,研究锂金属的沉积与剥离机制对于提升电池性能至关重要。

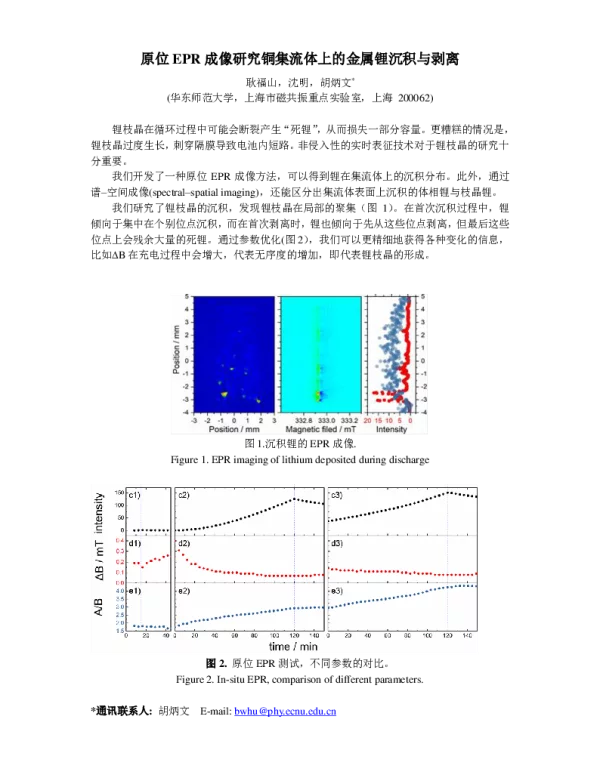

为了更直观地观察锂金属在铜集流体上的沉积与剥离过程,本文采用了原位EPR成像技术。EPR是一种能够检测未成对电子的技术,特别适用于研究自由基和过渡金属离子的动态变化。通过将EPR成像与原位实验相结合,研究人员能够在不破坏样品的情况下,实时监测锂金属在铜集流体表面的分布情况。

在实验设计方面,论文详细描述了实验装置和操作流程。研究团队使用了高灵敏度的EPR仪器,并结合显微成像技术,实现了对锂金属沉积区域的高分辨率成像。同时,他们还通过控制不同的电流密度和充放电速率,观察了不同条件下锂金属的行为特征。这种多参数调控的方法有助于揭示锂沉积与剥离的动力学规律。

实验结果表明,锂金属在铜集流体上的沉积行为受到多种因素的影响,包括电流密度、电解液组成以及电极表面的微观结构。在较低的电流密度下,锂金属倾向于均匀沉积,而在较高的电流密度下,则容易形成局部富集区,进而导致枝晶的生成。此外,研究还发现,铜集流体的表面粗糙度和化学状态对锂金属的沉积路径有显著影响。

通过对EPR图像的分析,研究人员进一步探讨了锂金属沉积与剥离过程中产生的自由基和氧化还原反应。这些反应不仅影响锂金属的沉积形态,还可能对电解液的稳定性产生不利影响。因此,优化电解液配方和电极材料设计成为提高锂金属电池性能的关键方向。

除了实验研究,论文还讨论了原位EPR成像技术在锂金属电池研究中的优势和局限性。该技术能够提供高时空分辨率的数据,帮助研究人员深入了解锂金属的动态行为。然而,由于EPR信号的强度受多种因素影响,实验条件的精确控制显得尤为重要。

综上所述,《原位EPR成像研究铜集流体上的金属锂沉积与剥离》为锂金属电池的研究提供了重要的实验依据和技术支持。通过原位EPR成像,研究人员能够更全面地理解锂金属在铜集流体上的沉积与剥离机制,从而为开发高性能、高安全性的锂金属电池奠定基础。未来,随着更多先进表征技术的应用,锂金属电池的发展前景将更加广阔。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。