-

资源简介

《中欧砌体结构标准对比》是一篇系统分析中国与欧洲在砌体结构设计、施工及规范方面差异的学术论文。该论文旨在通过比较中欧两国在砌体结构领域的技术标准,为国际工程合作、技术交流以及建筑行业的标准化提供理论支持和实践参考。文章从历史背景、技术规范、材料性能、设计方法、施工要求等多个维度展开深入探讨,全面展示了中欧砌体结构标准之间的异同。

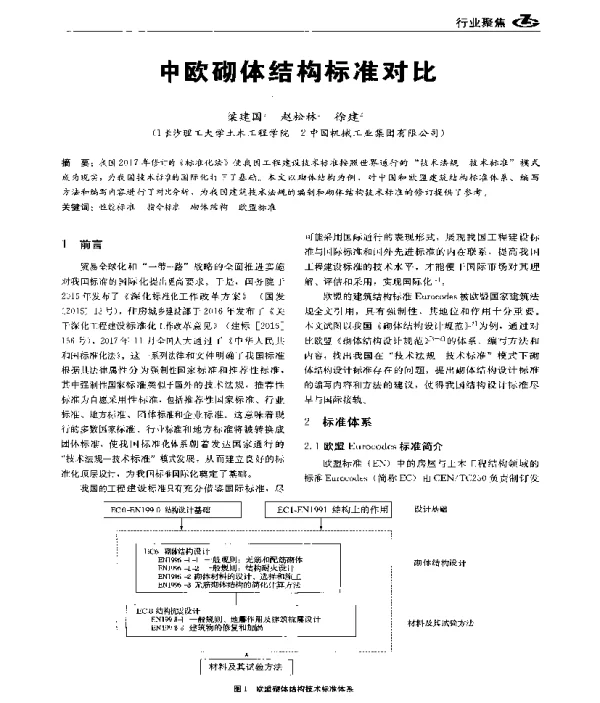

论文首先回顾了中国和欧洲砌体结构的发展历程。中国自20世纪50年代起逐步建立砌体结构体系,并在1980年代后形成了较为完善的国家标准,如《砌体结构设计规范》(GB 50003)。而欧洲国家由于建筑传统和气候条件的不同,其砌体结构发展较早,尤其在德国、法国等国,砌体结构长期作为主要建筑材料之一。欧洲的砌体结构标准通常以EN 1996系列为主,涵盖设计原则、材料性能、计算方法等内容。

在材料性能方面,论文指出中欧标准对砌体材料的分类和性能要求存在显著差异。中国标准主要依据烧结黏土砖、混凝土砌块等常见材料进行分类,强调强度等级、吸水率等指标。而欧洲标准则更加注重材料的耐久性、环保性和可持续性,例如EN 1996-1:2005对砌体材料的抗压强度、弹性模量、收缩率等参数有更详细的规定。

设计方法是论文重点分析的部分。中国标准采用经验公式和安全系数法进行砌体结构设计,强调构造措施和抗震设计。而欧洲标准则更多采用基于性能的设计方法,即以极限状态设计为基础,结合概率理论和可靠度分析,使结构设计更加科学合理。此外,欧洲标准还特别关注砌体结构的耐火性能和热工性能,这与中国标准相比更具综合性。

施工要求方面,论文提到中国砌体结构施工主要依赖于人工操作,施工质量受工人技术水平影响较大。而欧洲国家在砌体施工中广泛应用机械化设备,如自动砌砖机、砂浆喷涂机等,提高了施工效率和质量控制水平。同时,欧洲标准对施工过程中的质量检测、验收程序有更为严格的要求,确保结构安全性。

在抗震设计方面,论文指出中国标准针对不同地震烈度区制定了相应的抗震构造措施,强调墙体的延性和整体稳定性。而欧洲标准则更注重结构的整体抗震性能,采用多层框架结构与砌体填充墙相结合的方式,提高建筑的抗震能力。此外,欧洲标准还引入了基于性能的抗震设计方法,使结构在地震作用下的表现更加可预测。

论文还讨论了中欧砌体结构标准在实际应用中的挑战与机遇。随着全球建筑行业的快速发展,中欧建筑合作日益频繁,如何在不同标准之间找到平衡点成为重要课题。作者建议加强技术交流,推动标准互认,促进国际合作。同时,论文也指出,未来砌体结构标准应更加注重绿色建筑、节能降耗和智能化施工等方面的发展。

总体而言,《中欧砌体结构标准对比》论文为建筑行业提供了宝贵的参考资料,有助于加深对不同国家砌体结构标准的理解,推动建筑技术的国际化发展。该论文不仅适用于工程技术人员,也为政策制定者、研究人员和教育工作者提供了重要的理论依据和实践指导。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。