-

资源简介

《中国部分沿海海域溶解相与颗粒相中有机氯农药和多氯联苯的分布组成特征》是一篇关于中国沿海海域环境中有机氯农药(OCPs)和多氯联苯(PCBs)污染状况的研究论文。该研究旨在分析这些持久性有机污染物在不同相态中的分布规律,从而为海洋环境的保护和治理提供科学依据。

有机氯农药和多氯联苯是典型的持久性有机污染物,具有高毒性、难降解性和生物累积性。它们主要来源于农业活动、工业排放以及历史遗留的污染源。由于其半挥发性,这些污染物可以通过大气传输进入海洋环境,并在水体和沉积物中积累。因此,研究其在溶解相和颗粒相中的分布情况,对于评估其环境行为和生态风险具有重要意义。

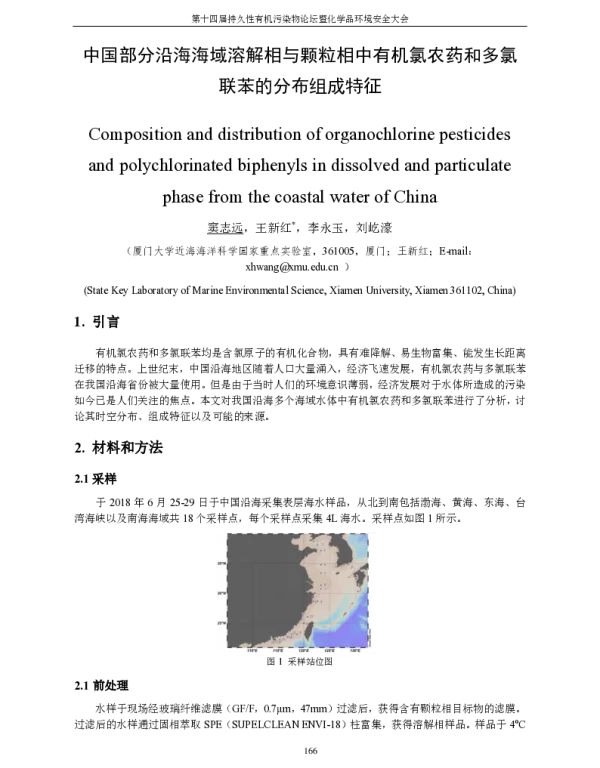

该论文选取了中国沿海多个代表性海域作为研究区域,包括渤海、黄海、东海和南海等。通过对这些海域的水样和沉积物样品进行采集和分析,研究人员能够全面了解OCPs和PCBs在不同环境介质中的含量和分布特征。研究过程中采用了气相色谱-质谱联用技术(GC-MS),以确保检测结果的准确性和可靠性。

研究结果显示,不同海域中OCPs和PCBs的浓度存在显著差异。例如,在渤海和黄海地区,由于工业活动较为密集,污染物的浓度相对较高;而在南海等远离人类活动的海域,污染物的浓度则较低。此外,研究还发现,OCPs在溶解相中的浓度普遍高于颗粒相,而PCBs则在颗粒相中更为富集。这可能与污染物的物理化学性质有关,如极性、分子量等因素。

论文进一步探讨了OCPs和PCBs的来源及其在海洋环境中的迁移转化过程。研究认为,除了本地污染源外,大气沉降也是重要的输入途径。特别是在冬季,由于风速较大,污染物更容易通过大气传输进入海洋。此外,河流输入也对沿海海域的污染物负荷产生了重要影响。

研究还指出,不同种类的OCPs和PCBs在环境中的分布特征有所不同。例如,滴滴涕(DDT)及其代谢产物在沿海海域中普遍存在,而六六六(HCH)的浓度则相对较低。对于PCBs而言,低氯代联苯(如CB-28、CB-52)在溶解相中占比较高,而高氯代联苯(如CB-153、CB-180)则更多地吸附在颗粒物上。这种差异反映了不同化合物在环境中的行为特性。

论文还分析了OCPs和PCBs对海洋生态系统可能造成的潜在风险。研究发现,某些高浓度区域已经超过了生态毒理学阈值,可能对海洋生物产生不良影响。特别是对于处于食物链顶端的鱼类和哺乳动物,这些污染物的生物累积效应尤为显著。因此,加强监测和控制污染源是必要的。

最后,论文提出了多项建议,以应对中国沿海海域的有机氯农药和多氯联苯污染问题。其中包括加强污染源控制、推动清洁生产、提高公众环保意识以及完善相关法律法规等。同时,研究强调了跨区域合作的重要性,因为海洋污染往往具有流动性和扩散性,需要多方共同努力才能有效治理。

综上所述,《中国部分沿海海域溶解相与颗粒相中有机氯农药和多氯联苯的分布组成特征》是一篇具有重要现实意义和科学价值的研究论文。它不仅揭示了我国沿海海域中OCPs和PCBs的分布规律,也为未来的环境管理和政策制定提供了有力的数据支持。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。