-

资源简介

《严寒地区围护结构的防潮分析》是一篇关于建筑围护结构在严寒气候条件下防潮性能的研究论文。该论文旨在探讨严寒地区建筑围护结构中湿气的来源、迁移路径以及对建筑结构和室内环境的影响,从而提出有效的防潮措施,以提高建筑的耐久性和舒适性。

严寒地区的气候特点是冬季漫长且寒冷,空气干燥,但建筑物内部由于生活活动产生的湿气较多。这种湿气在建筑围护结构中容易积聚,导致墙体、屋顶或地面出现结露现象,进而引发霉菌生长、材料腐蚀、保温性能下降等问题。因此,研究围护结构的防潮性能对于保障建筑质量具有重要意义。

论文首先分析了严寒地区建筑围护结构中的湿气来源。主要包括人体呼吸、烹饪、洗浴等日常活动产生的水蒸气,以及建筑材料本身含有的水分。此外,建筑施工过程中可能存在的湿作业也会导致湿气残留。这些湿气在温度梯度的作用下,会通过不同的路径进入围护结构内部。

接下来,论文详细探讨了湿气在围护结构中的迁移过程。湿气可以通过渗透、扩散和对流等方式进入建筑构件内部。其中,渗透主要发生在门窗缝隙和墙体孔隙中;扩散则与材料的吸湿性和透气性有关;而对流则通常发生在通风系统或未封闭的空腔中。不同迁移方式对围护结构的防潮性能影响不同,需要分别进行分析。

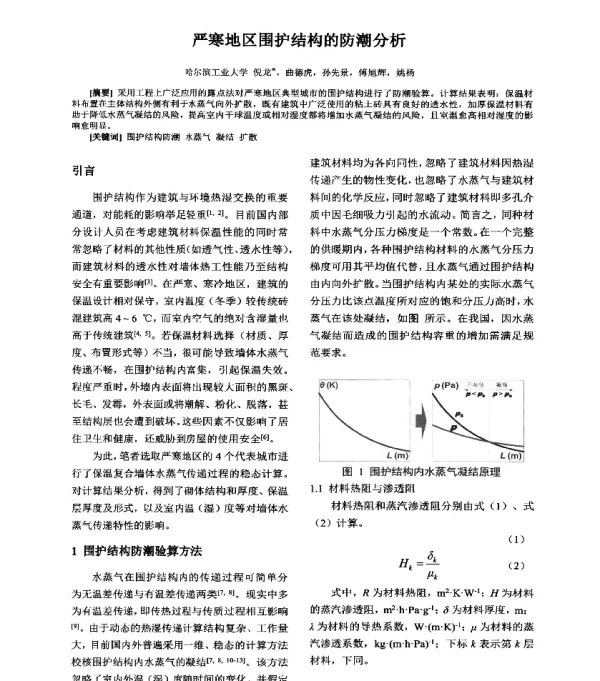

论文还重点研究了湿气在围护结构中的冷凝问题。当湿气遇到低温表面时,容易发生冷凝现象,形成液态水。这不仅会影响建筑材料的物理性能,还会降低其热工性能,增加能耗。尤其是在严寒地区,围护结构内外温差大,冷凝风险更高,因此必须采取有效措施防止冷凝的发生。

为了提高围护结构的防潮性能,论文提出了多种技术措施。例如,采用具有良好隔汽性能的材料,如防水卷材、隔汽膜等,可以有效阻断湿气的渗透路径。同时,在建筑构造设计中合理设置通风层和排水沟,有助于排出积聚的湿气,减少冷凝的可能性。此外,优化建筑的通风系统,控制室内湿度水平,也是重要的防潮手段。

论文还结合实际案例进行了分析,展示了不同防潮措施在严寒地区建筑中的应用效果。通过对典型工程项目的调研和数据采集,论文验证了所提出的防潮方法的有效性,并总结出适用于不同建筑类型和气候条件的防潮策略。

最后,论文指出,随着全球气候变化和建筑节能要求的提高,严寒地区建筑的防潮问题将变得更加重要。未来的研究应更加注重围护结构的综合性能,结合新型材料和技术手段,进一步提升建筑的防潮能力和可持续性。

综上所述,《严寒地区围护结构的防潮分析》是一篇具有现实意义和理论价值的学术论文。它不仅深入探讨了严寒地区建筑围护结构的防潮问题,还提出了切实可行的解决方案,为相关领域的研究和实践提供了重要的参考依据。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。