-

资源简介

《锂离子电池火灾原因分析和技术防范措施》是一篇深入探讨锂离子电池安全问题的学术论文。随着新能源技术的发展,锂离子电池被广泛应用于电动汽车、储能系统以及消费电子产品中。然而,由于其高能量密度和复杂的化学特性,锂离子电池在使用过程中存在一定的安全隐患,尤其是在过充、过放、短路或物理损伤等情况下,可能导致热失控,进而引发火灾甚至爆炸。

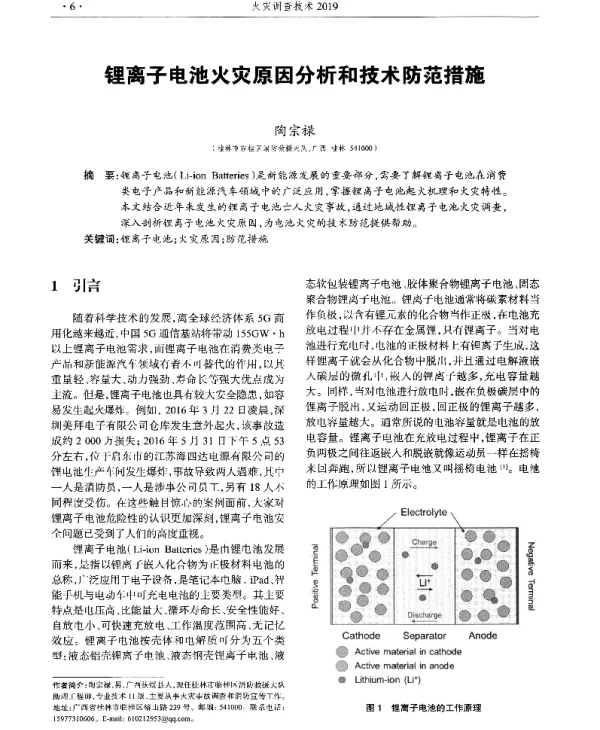

该论文首先对锂离子电池的结构和工作原理进行了简要介绍。锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜组成。在充放电过程中,锂离子在正负极之间迁移,从而实现能量的存储与释放。然而,当电池内部发生异常情况时,例如温度过高或内部短路,可能会导致电解液分解并产生大量气体,从而引发热失控。

论文接着详细分析了锂离子电池火灾的主要原因。首先,过充是导致火灾的重要因素之一。当电池充电电压超过设计值时,正极材料可能发生氧化反应,导致热量积累,最终引发热失控。其次,短路也是常见的火灾诱因。内部短路可能是由于制造缺陷、机械损伤或杂质进入电池内部引起的,这会导致电流迅速增大,温度急剧上升,从而引发火灾。此外,外部高温环境也可能加速电池内部的化学反应,增加火灾风险。

除了上述主要原因外,论文还讨论了其他可能导致锂离子电池火灾的因素。例如,电池管理系统(BMS)的设计缺陷可能导致电池无法及时停止充电或放电,从而增加火灾发生的可能性。同时,电池老化和使用不当也会降低其安全性,特别是在长时间使用后,电池内部的化学物质可能发生不可逆的变化,使其更容易发生热失控。

针对这些火灾原因,论文提出了多项技术防范措施。首先,加强电池管理系统的设计是关键。BMS应具备精确的电压和温度监测功能,并能够在异常情况下及时切断电路,防止过充或过放。其次,改进电池的热管理技术也十分重要。通过优化电池组的散热设计,可以有效降低电池在运行过程中的温度,从而减少热失控的风险。此外,采用更稳定的正极材料和固态电解质也有助于提高电池的安全性。

论文还强调了电池的制造工艺和质量控制的重要性。高质量的制造工艺可以减少电池内部的缺陷,提高其整体稳定性。同时,严格的出厂检测和使用规范也能有效降低火灾的发生概率。此外,对于已经使用的电池,定期维护和检查也是必要的,以确保其处于良好的工作状态。

在实际应用中,论文建议加强对锂离子电池的监管和标准制定。政府和相关机构应出台更加严格的安全标准,确保电池在生产和使用过程中符合安全要求。同时,企业和消费者也应提高安全意识,正确使用和维护电池,避免因操作不当而导致火灾事故。

综上所述,《锂离子电池火灾原因分析和技术防范措施》是一篇具有重要现实意义的论文。它不仅系统地分析了锂离子电池火灾的原因,还提出了切实可行的技术防范措施,为提高电池安全性提供了理论支持和实践指导。随着新能源技术的不断发展,如何保障锂离子电池的安全使用将成为一个长期而重要的课题。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。