-

资源简介

《色谱-光谱法研究色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物与DNA作用》是一篇关于药物分子与生物大分子相互作用的研究论文。该论文通过色谱和光谱技术,系统地探讨了色胺酮(一种具有潜在药理活性的化合物)及其与铜(Ⅱ)形成的配合物与DNA之间的相互作用机制。研究结果为理解这类化合物在生物体内的行为提供了重要的理论依据。

色胺酮是一种含有苯环和吲哚结构的有机化合物,广泛存在于多种植物中,具有抗炎、抗氧化和神经保护等生物活性。近年来,科学家们发现其可能作为金属配合物的配体,与金属离子形成稳定的配合物,从而增强其生物活性或改变其药理特性。铜(Ⅱ)作为一种常见的金属离子,在生物体内参与多种生理过程,因此研究色胺酮与铜(Ⅱ)配合物与DNA的作用具有重要意义。

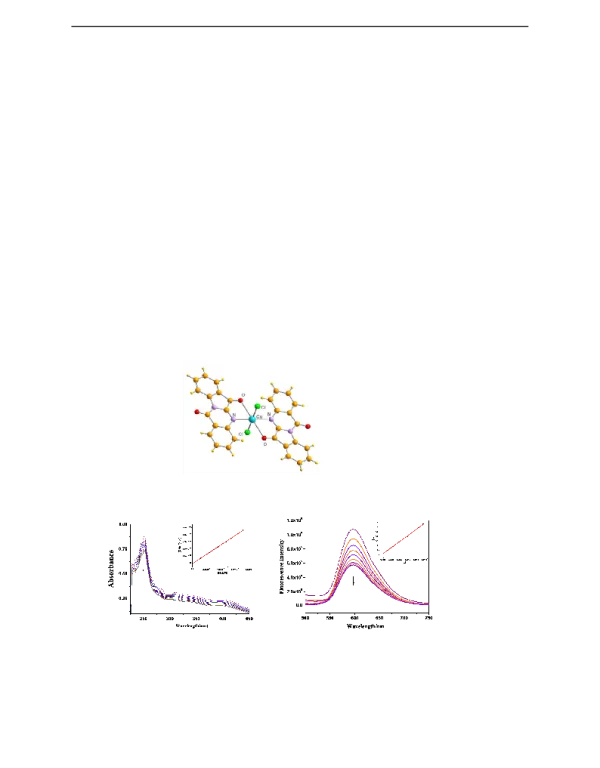

本研究采用高效液相色谱(HPLC)和紫外-可见光谱(UV-Vis)等技术,对色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物与DNA的结合能力进行了分析。实验过程中,研究人员首先制备了色胺酮与铜(Ⅱ)的配合物,并通过红外光谱(FTIR)和核磁共振(NMR)对其结构进行了表征,确认了配合物的成功合成。

随后,研究团队利用紫外-可见光谱法研究了色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物与DNA的相互作用。紫外吸收光谱的变化反映了分子与DNA之间的结合情况,例如吸收峰的位移或强度的变化,可以推测结合方式是否为嵌入式、沟槽式或静电吸附。此外,通过测定不同浓度下的光谱变化,研究人员计算了结合常数,进一步量化了色胺酮及其配合物与DNA的结合能力。

除了紫外光谱外,研究人员还使用了荧光光谱法来评估色胺酮及其配合物与DNA的相互作用。荧光光谱能够提供更灵敏的信息,特别是当分子与DNA结合后,可能会导致荧光强度的变化。实验结果显示,色胺酮与DNA结合后荧光强度有所下降,表明其可能与DNA发生了相互作用。而铜(Ⅱ)配合物则表现出不同的荧光行为,说明金属的存在改变了色胺酮与DNA的结合模式。

此外,研究还利用凝胶电泳技术验证了色胺酮及其配合物对DNA的切割能力。通过观察DNA在电泳图谱中的迁移情况,可以判断是否存在DNA的断裂或损伤。实验结果表明,色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物均能引起DNA的一定程度的损伤,尤其是铜(Ⅱ)配合物表现出更强的切割能力,这可能与其氧化还原性质有关。

综上所述,《色谱-光谱法研究色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物与DNA作用》这篇论文通过多种实验手段,系统地研究了色胺酮及其铜(Ⅱ)配合物与DNA的相互作用机制。研究不仅揭示了这些化合物与DNA的结合方式,还为其在药物开发和生物医学领域的应用提供了理论支持。未来的研究可以进一步探讨这些配合物在细胞水平上的作用,以及它们在抗癌或其他疾病治疗中的潜力。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。