-

资源简介

《聚丙烯酸酯化合物中低含量羧酸共聚体的表征》是一篇关于高分子材料分析与表征的研究论文,主要探讨了在聚丙烯酸酯体系中少量羧酸共聚体的结构特征和性质。该研究对于理解聚合物的化学组成、功能特性以及应用潜力具有重要意义。

聚丙烯酸酯类化合物因其优异的热稳定性、耐候性和成膜性,在涂料、粘合剂、塑料和纺织等领域得到了广泛应用。然而,由于其主链通常由丙烯酸酯单体构成,缺乏极性基团,导致其在某些应用场景中的性能受限。为了改善这些性能,研究人员常常引入少量的羧酸类单体(如丙烯酸、甲基丙烯酸等)进行共聚,从而赋予材料更多的功能性。

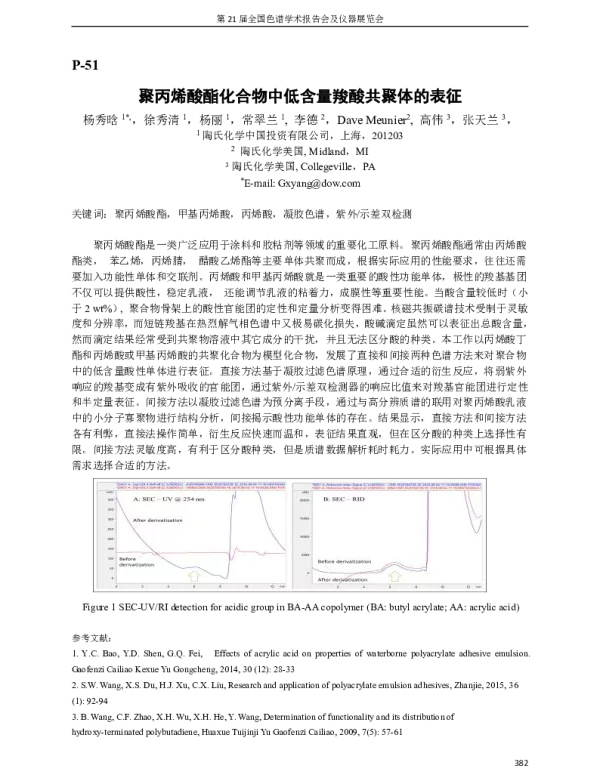

本文的研究重点在于如何准确表征聚丙烯酸酯中低含量的羧酸共聚体。由于这些共聚体的含量较低,传统的方法可能难以检测或定量分析。因此,作者采用了一系列先进的分析技术,包括红外光谱(FTIR)、核磁共振(NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)和热重分析(TGA)等,以全面了解共聚体的结构和分布情况。

在红外光谱分析中,作者通过识别特定的吸收峰来确定羧酸基团的存在。例如,羧酸基团的C=O伸缩振动在约1700 cm⁻¹处有明显的吸收峰,而-O-H的伸缩振动则在3400 cm⁻¹附近出现。通过对比不同样品的光谱图,可以判断共聚体的含量及其分布情况。

核磁共振技术被用于进一步确认共聚体的结构。通过氢核磁共振(¹H NMR)和碳核磁共振(¹³C NMR),作者能够观察到与羧酸基团相关的信号。例如,羧酸氢的化学位移通常在10-12 ppm之间,而相应的碳原子则在170-180 ppm范围内。这些数据为共聚体的结构提供了直接的证据。

此外,凝胶渗透色谱法被用来测定聚合物的分子量分布。由于共聚体的引入可能会影响聚合物的分子量及其分布,因此通过GPC可以评估共聚对聚合物物理性质的影响。同时,热重分析则用于研究共聚体对材料热稳定性的影响,结果显示,适量的羧酸共聚体可以提高材料的热分解温度。

本文还讨论了不同反应条件对共聚体形成的影响,例如单体比例、引发剂种类和反应温度等。研究发现,当羧酸单体的比例较低时,共聚体更倾向于分布在聚合物链的末端,而在较高比例下,则可能形成更均匀的分布。这一发现对于优化共聚工艺具有重要指导意义。

综上所述,《聚丙烯酸酯化合物中低含量羧酸共聚体的表征》这篇论文通过多种现代分析手段,系统地研究了聚丙烯酸酯中少量羧酸共聚体的结构和性质。研究成果不仅有助于深入理解这类材料的化学组成和性能关系,也为相关领域的应用开发提供了理论依据和技术支持。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。