-

资源简介

《水泥窑协同处置陈腐垃圾污染物排放特性研究》是一篇探讨水泥窑协同处置陈腐垃圾过程中污染物排放特性的学术论文。该论文旨在分析在水泥生产过程中,如何通过协同处置技术处理陈腐垃圾,并评估其对环境的影响。研究内容涵盖了污染物的种类、排放量以及排放路径等方面,为实现资源化利用和环境保护提供了理论依据和技术支持。

随着城市化进程的加快,生活垃圾的产生量逐年增加,而传统的填埋和焚烧方式已难以满足环保要求。陈腐垃圾作为长期堆放后形成的垃圾,具有成分复杂、污染性强等特点,若不妥善处理,将对土壤、水源和大气造成严重污染。因此,寻找一种高效、环保的处理方式成为当前研究的重点。水泥窑协同处置技术因其高温燃烧、无害化程度高、资源利用率强等优势,逐渐成为处理陈腐垃圾的重要手段。

论文首先介绍了水泥窑协同处置技术的基本原理,即利用水泥窑的高温环境(通常在1400℃以上)对垃圾进行焚烧处理,同时将垃圾中的有机物转化为能源,用于水泥熟料的煅烧过程。这种技术不仅能够减少垃圾填埋量,还能降低水泥生产过程中的能源消耗,实现资源的循环利用。

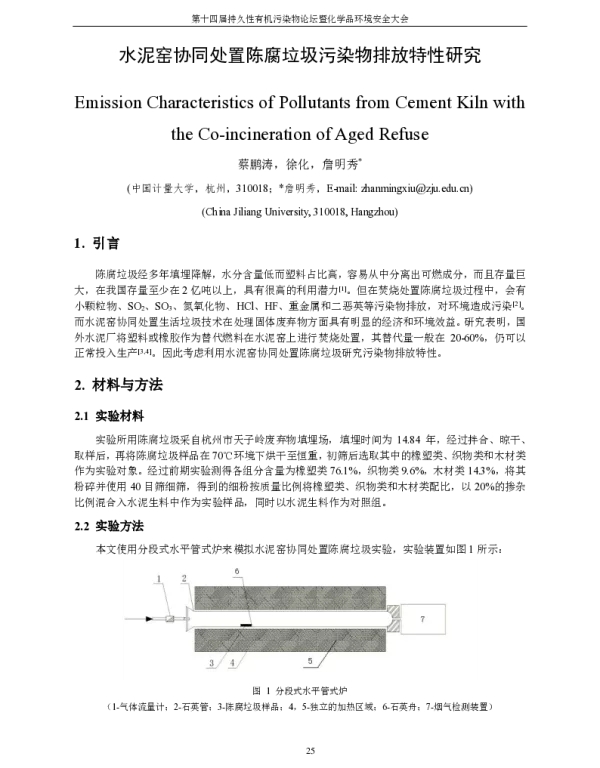

在研究方法上,论文采用了实验分析与数值模拟相结合的方式。通过采集不同来源的陈腐垃圾样本,分析其物理化学性质,包括热值、含水率、重金属含量等。随后,在实验室条件下模拟水泥窑的运行环境,测定垃圾在不同温度和停留时间下的污染物排放情况。此外,还运用计算机模型对污染物的扩散路径进行了预测,以评估其对周边环境的影响。

研究结果表明,水泥窑协同处置陈腐垃圾能够有效降低二噁英、氮氧化物、硫氧化物等污染物的排放量。特别是对于二噁英类物质,由于水泥窑的高温条件能够充分分解其前体物质,使得最终排放浓度显著低于传统焚烧方式。同时,重金属的排放也得到了有效控制,主要原因是垃圾中的重金属在高温下被固定在熟料中,减少了向环境释放的可能性。

论文还指出,尽管水泥窑协同处置技术具有诸多优势,但在实际应用中仍存在一些挑战。例如,垃圾的预处理过程需要严格控制,以确保其符合水泥窑的入炉要求;此外,垃圾中可能含有大量不可燃物质,如玻璃、金属等,这些物质在焚烧过程中可能对设备造成磨损或堵塞,影响系统的稳定运行。因此,论文建议加强垃圾的分类和预处理技术,提高协同处置的效率和安全性。

此外,论文还讨论了政策支持和经济可行性问题。由于水泥窑协同处置技术涉及多个行业,需要政府、企业和社会各界的共同努力。政府应制定相应的法规和标准,鼓励企业采用该技术,并提供一定的财政补贴或税收优惠。同时,企业在实施过程中应注重技术创新和管理优化,以降低运营成本,提高经济效益。

综上所述,《水泥窑协同处置陈腐垃圾污染物排放特性研究》通过对污染物排放特性的系统分析,揭示了水泥窑协同处置技术在处理陈腐垃圾方面的潜力和优势。该研究不仅为相关领域的科研工作提供了理论支持,也为实际工程应用提供了科学依据,有助于推动环保技术和资源回收利用的发展。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。