-

资源简介

《曝气扰动模式对黑臭河道底泥内源磷行为的影响研究》是一篇探讨水体污染治理中关键问题的研究论文。该研究聚焦于黑臭河道中底泥内源磷的释放与迁移机制,并通过不同曝气扰动模式对其行为进行分析,旨在为黑臭水体的生态修复提供科学依据和技术支持。

黑臭河道是城市水环境治理中的重点和难点问题,其成因复杂,其中底泥内源磷的释放是导致水体富营养化的重要因素之一。在长期缺氧环境下,底泥中的磷会以不同的形态存在,如吸附态、沉淀态或有机磷等,这些磷在一定条件下可能重新释放到上覆水中,加剧水体污染。因此,如何有效控制底泥内源磷的释放成为水体修复的关键。

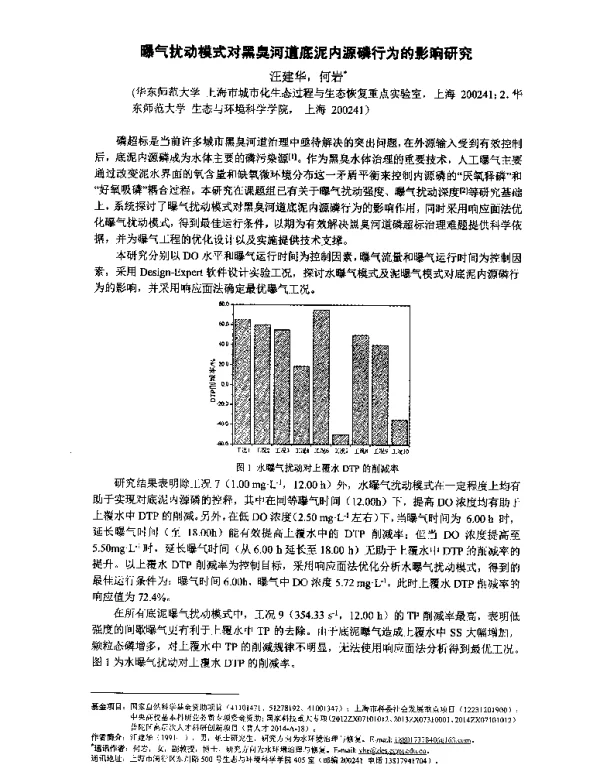

本研究采用实验方法,模拟不同曝气条件下的河道底泥环境,观察并分析曝气扰动对底泥中磷的释放、转化及迁移过程的影响。实验设置了多种曝气模式,包括连续曝气、间歇曝气以及不同曝气强度等,通过测定上覆水中溶解性总磷(DTP)、溶解性活性磷(SRP)以及底泥中磷的形态变化,评估不同曝气方式对内源磷行为的影响。

研究结果表明,曝气扰动能够显著改变底泥中磷的行为特征。在曝气条件下,底泥中的氧化还原电位升高,促进了磷的氧化和沉淀,从而抑制了磷的释放。同时,曝气还能够改善底泥的物理结构,增强其对磷的吸附能力,降低磷的生物有效性。此外,不同曝气模式对磷行为的影响存在差异,连续曝气效果优于间歇曝气,而过强的曝气可能会引起底泥颗粒的再悬浮,反而增加磷的释放风险。

研究还发现,曝气扰动不仅影响磷的释放,还对底泥中其他污染物的迁移产生协同效应。例如,曝气可以促进有机质的降解,减少有机磷的积累,同时也能提高水体的溶解氧含量,抑制厌氧微生物的活动,从而进一步减少磷的释放。

基于上述研究结果,论文提出了一系列优化曝气策略的建议。首先,在实际工程应用中,应根据河道的具体情况选择合适的曝气模式和强度,避免过度扰动底泥。其次,结合其他水体修复技术,如植物修复、生物膜法等,形成综合治理方案,以提高整体修复效果。最后,建议加强长期监测,以便动态调整曝气参数,确保治理效果的稳定性。

总体而言,《曝气扰动模式对黑臭河道底泥内源磷行为的影响研究》为黑臭水体治理提供了重要的理论支持和实践指导。通过科学合理的曝气措施,可以有效控制底泥内源磷的释放,改善水体质量,为城市水环境保护和生态修复提供有力保障。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。