-

资源简介

《山西夏县古代的铸造》是一篇探讨中国古代金属冶炼与铸造技术的重要论文,文章聚焦于山西省夏县这一历史悠久的地区,分析了该地区在古代时期金属铸造业的发展状况及其对当时社会经济和文化的影响。夏县地处黄河流域,自古以来便是中原文化的重要发源地之一,其丰富的矿产资源为金属冶炼和铸造提供了良好的物质基础。

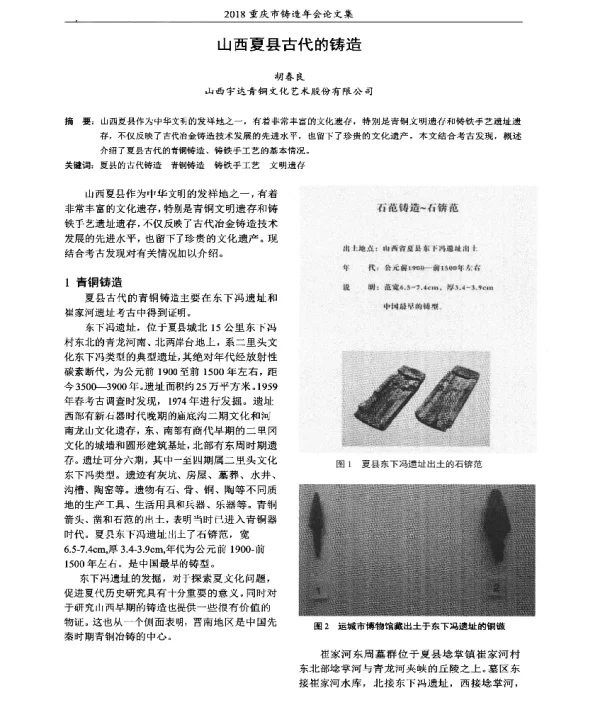

论文首先回顾了夏县的历史背景,指出该地区在新石器时代晚期就已经出现了初步的金属加工活动。随着青铜时代的到来,夏县逐渐成为重要的冶金中心之一。文章引用了大量考古发掘资料,包括出土的青铜器、陶范、炉渣等遗物,证明了夏县在商周时期已经具备了较为成熟的铸造工艺。

在技术层面,论文详细分析了夏县古代铸造的主要方法和技术特点。作者指出,夏县的工匠们主要采用泥范铸造法,即利用模具进行金属浇铸。这种方法需要精湛的技艺和严密的工艺流程,包括制模、翻范、合范、浇注和清理等多个环节。通过对出土文物的科学检测,研究者发现夏县的青铜器具有较高的合金配比,说明当时的工匠已经掌握了控制铜锡比例的技术。

此外,论文还探讨了夏县铸造业的社会功能和经济价值。夏县作为黄河中游的重要节点,其铸造业不仅服务于本地需求,还通过贸易网络影响周边地区。文中提到,夏县生产的青铜器被广泛用于祭祀、军事和日常生活,成为当时社会结构中的重要组成部分。同时,铸造业的发展也促进了手工业分工和商品经济的形成。

论文还分析了夏县铸造业的文化意义。青铜器不仅是实用工具,更是权力和地位的象征。夏县出土的青铜器上常有精美的纹饰和铭文,这些装饰反映了当时人们的审美观念和社会信仰。例如,一些青铜器上的动物纹样可能与当时的图腾崇拜有关,而铭文则记录了贵族的功绩或宗教仪式。

在比较研究方面,论文将夏县的铸造技术与其他地区的古代铸造业进行了对比。作者指出,虽然夏县的铸造水平在整体上与中原其他地区相似,但在某些细节处理上表现出独特性。例如,夏县的陶范制作更加精细,且在铸造过程中采用了更为复杂的冷却技术,这表明当地工匠在实践中不断改进和创新。

论文最后总结了夏县古代铸造业的历史地位,并提出了未来研究的方向。作者认为,夏县的铸造业是中国古代冶金技术发展的重要见证,对于理解早期国家的形成、社会结构的演变以及文化交流等方面都具有重要意义。同时,建议进一步加强跨学科合作,结合考古学、材料科学和历史学的研究方法,深入挖掘夏县铸造业的更多奥秘。

总体而言,《山西夏县古代的铸造》是一篇内容详实、观点鲜明的学术论文,它不仅为研究中国古代金属铸造技术提供了宝贵的资料,也为了解夏县乃至整个黄河流域的文化发展提供了新的视角。通过这篇论文,读者可以更全面地认识到夏县在古代中国铸造史中的重要地位。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。