-

资源简介

《千古侗乡--三江县高友村村寨建筑景观保护与发展》是一篇探讨中国少数民族地区传统村落建筑保护与发展的学术论文。该文以广西壮族自治区三江侗族自治县的高友村为研究对象,深入分析了该村独特的侗族建筑风格、文化内涵以及在现代社会背景下的发展路径。高友村作为侗族聚居地之一,其村寨建筑不仅具有鲜明的民族特色,还承载着丰富的历史文化价值。

论文首先介绍了高友村的地理环境和历史沿革。高友村位于三江侗族自治县的西南部,地处湘、桂、黔三省交界地带,是典型的山区村落。由于地理位置偏远,高友村长期保持着较为原始的生活方式和传统文化。侗族人民在此繁衍生息,形成了独具特色的村寨建筑体系。这些建筑多以木结构为主,采用传统的“干栏式”建筑形式,既适应了当地的自然环境,又体现了侗族人民的智慧。

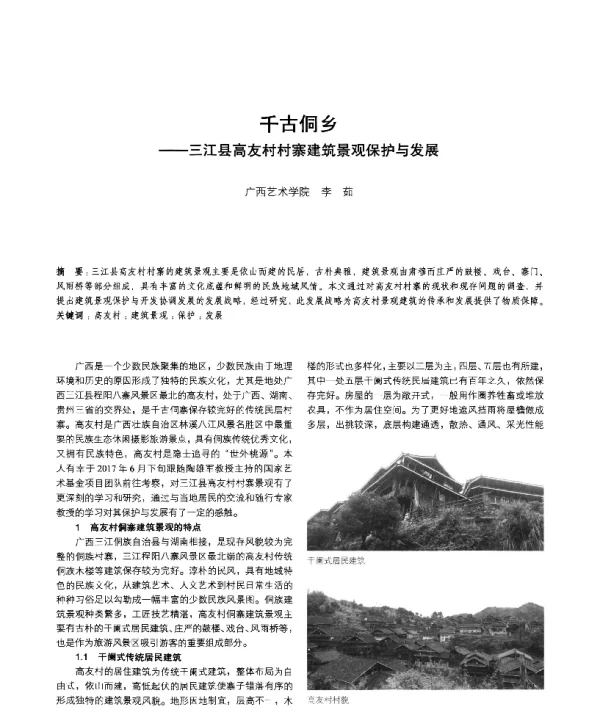

其次,论文详细阐述了高友村的村寨建筑景观特点。从建筑布局来看,高友村的村落多依山傍水而建,形成错落有致的格局。村中房屋多为吊脚楼,屋顶多为青瓦覆盖,墙面则以木材或泥土为主。这种建筑形式不仅能够有效抵御潮湿气候的影响,还能保持良好的通风和采光效果。此外,村寨中还保留着大量的公共建筑,如鼓楼、风雨桥等,这些都是侗族文化的象征性建筑。

在建筑装饰方面,高友村的建筑普遍采用精美的木雕、彩绘和刺绣工艺,展现出浓厚的民族艺术特色。这些装饰不仅美化了建筑外观,也蕴含着丰富的文化寓意。例如,鼓楼上的雕刻常以神话故事和民族英雄为主题,表达了侗族人民对祖先的敬仰和对美好生活的向往。

论文还探讨了高友村村寨建筑景观面临的挑战。随着现代化进程的加快,高友村的传统建筑正面临着被破坏和遗弃的风险。一方面,年轻一代逐渐离开乡村,前往城市工作,导致村落人口减少,建筑维护困难;另一方面,一些村民为了追求现代生活条件,开始使用钢筋混凝土等新型建筑材料,这在一定程度上改变了传统建筑的风貌。

针对这些问题,论文提出了多项保护与发展的建议。首先,应加强政府和相关部门的政策支持,制定科学合理的保护规划,确保传统建筑得到有效的保护。其次,可以通过旅游开发等方式,提升高友村的经济收入,从而激励村民参与建筑保护工作。此外,还可以通过教育和宣传,提高公众对侗族建筑文化的认识和重视程度。

论文最后强调,高友村的村寨建筑不仅是侗族文化的物质载体,更是中华民族多元一体文化的重要组成部分。保护和发展这些传统建筑,对于传承民族文化、促进乡村振兴具有重要意义。只有在尊重传统的基础上,结合现代发展理念,才能实现高友村的可持续发展。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。