-

资源简介

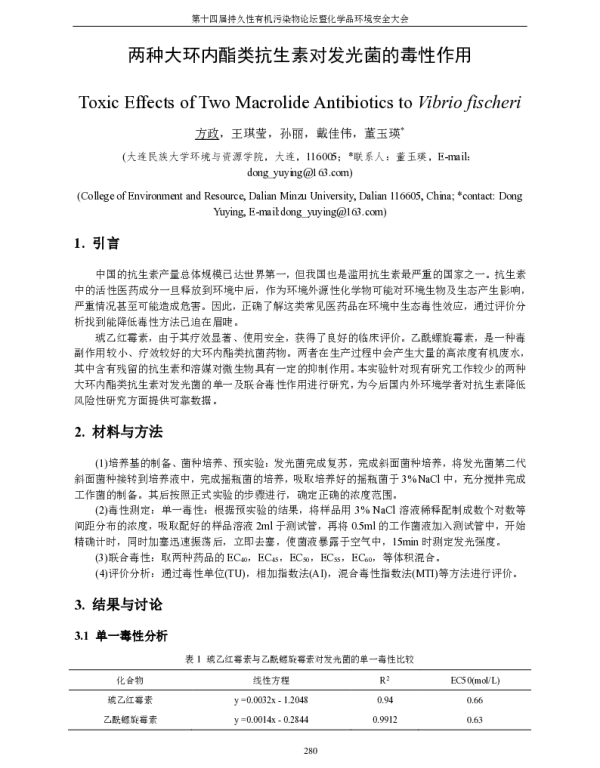

《两种大环内酯类抗生素对发光菌的毒性作用》是一篇研究抗生素对环境微生物影响的论文。该论文探讨了两种常见的大环内酯类抗生素——红霉素和克拉霉素,对发光菌(如海洋发光菌Vibrio fischeri)的毒性效应。这类抗生素广泛用于治疗细菌感染,但它们在环境中残留可能对非靶标生物造成生态风险。因此,研究其对发光菌的影响具有重要的环境意义。

发光菌是一种常用于环境毒理学研究的模式生物,因其能够产生生物荧光,且对环境变化敏感,因此被广泛应用于水质监测和毒性评估中。论文通过实验方法测定这两种抗生素对发光菌的急性毒性,采用发光抑制率作为评价指标。实验结果显示,两种抗生素均表现出一定的毒性作用,且毒性强度与浓度呈正相关。

在实验设计方面,论文采用了标准的发光菌毒性测试方法,包括不同浓度的抗生素处理组和对照组。实验过程中,使用分光光度计或生物发光检测仪测量发光菌的发光强度,以评估其活性变化。结果表明,随着抗生素浓度的增加,发光菌的发光强度逐渐下降,说明抗生素对菌体的代谢活动产生了抑制作用。

论文进一步分析了两种抗生素的毒性差异。红霉素和克拉霉素虽然同属大环内酯类抗生素,但在化学结构和药理特性上存在一定差异,这可能导致它们对发光菌的毒性作用有所不同。实验数据显示,克拉霉素的毒性略高于红霉素,这可能与其分子结构中的某些基团有关,例如羟基或甲氧基的存在可能增强了其对细胞膜的破坏能力。

此外,论文还讨论了抗生素的暴露时间对毒性作用的影响。实验发现,在相同浓度下,延长暴露时间会显著增强抗生素的毒性效果。这表明,即使低浓度的抗生素长期存在于环境中,也可能对发光菌等敏感生物造成累积性危害。这一发现对于评估抗生素污染的生态风险具有重要意义。

在机制研究方面,论文推测抗生素可能通过干扰细菌的蛋白质合成来发挥毒性作用。大环内酯类抗生素的作用机制主要是结合细菌核糖体50S亚基,从而抑制蛋白质的合成。这种作用不仅影响致病菌,也可能对其他微生物产生不利影响。发光菌作为原核生物,其蛋白质合成过程与致病菌类似,因此容易受到抗生素的干扰。

论文还指出,抗生素的毒性作用可能受到环境因素的影响。例如,水体的pH值、温度、溶解氧含量以及有机质的存在都可能影响抗生素的生物有效性。实验中,研究人员控制了这些变量,以确保实验结果的可比性和可靠性。然而,在实际环境中,这些因素的变化可能导致抗生素的毒性效应出现波动。

最后,论文总结了研究的主要发现,并提出了未来的研究方向。作者建议进一步研究其他大环内酯类抗生素对发光菌的影响,同时探索抗生素与其他污染物的协同毒性效应。此外,由于发光菌在生态系统中扮演着重要角色,研究其对环境污染物的反应有助于更好地理解抗生素污染的生态后果。

总体而言,《两种大环内酯类抗生素对发光菌的毒性作用》这篇论文为评估抗生素的环境风险提供了科学依据,同时也强调了抗生素污染对生态环境的潜在威胁。通过深入研究抗生素对敏感生物的影响,可以为制定更有效的环境保护政策提供参考。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。