-

资源简介

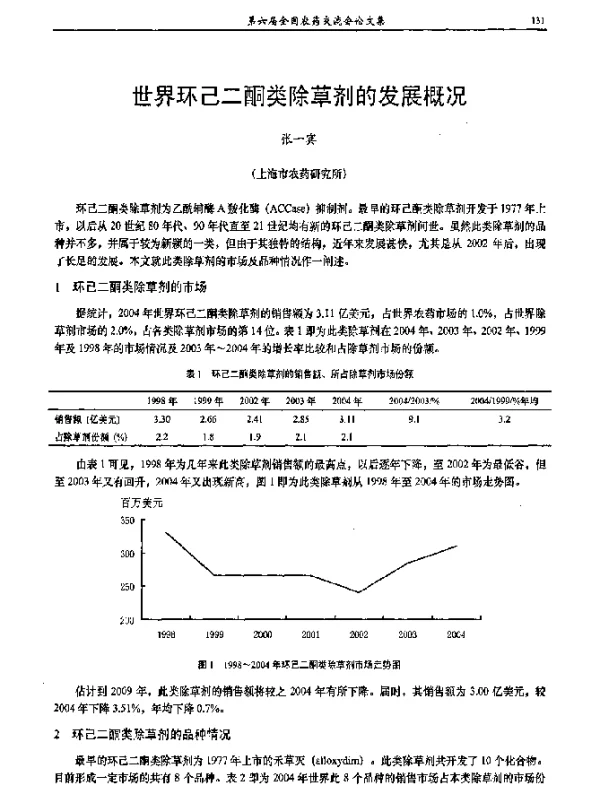

《世界环己二酮类除草剂的发展概况》是一篇系统介绍环己二酮类除草剂发展历程、应用现状及未来趋势的学术论文。该论文从化学结构、作用机制、合成方法、市场应用以及环境影响等多个角度,全面分析了这一类除草剂在全球农业中的重要地位和作用。

环己二酮类除草剂属于一种重要的有机化合物,其分子结构中含有一个环己烷环和两个酮基团。这类化合物在农业中被广泛用作选择性除草剂,能够有效抑制杂草的生长,同时对作物的伤害较小。论文指出,环己二酮类除草剂的主要作用机制是通过抑制植物体内的乙酰辅酶A羧化酶(ACCase),从而干扰脂肪酸的合成过程,最终导致杂草死亡。

该论文详细回顾了环己二酮类除草剂的发展历史。早在20世纪60年代,科学家就开始研究环己二酮类化合物的除草活性,并逐步开发出多种具有高效除草性能的产品。例如,1970年代初,第一个商业化的环己二酮类除草剂——氟磺胺草醚(Fluazifop-P-butyl)被成功开发并应用于农业生产。此后,随着化学合成技术的进步和对除草剂耐药性的研究深入,越来越多的环己二酮类除草剂被研发出来,如烯草酮(Quizalofop-ethyl)、噻草酮(Thiencarbazone-methyl)等。

论文还探讨了环己二酮类除草剂在全球范围内的市场应用情况。由于其良好的选择性和较低的毒性,这类除草剂被广泛用于水稻、玉米、小麦等主要农作物的田间管理。特别是在亚洲、美洲和欧洲地区,环己二酮类除草剂已成为农民控制杂草的重要工具之一。此外,随着精准农业和绿色农药理念的推广,环己二酮类除草剂因其环境友好性而受到更多关注。

在合成方法方面,论文介绍了多种环己二酮类除草剂的制备工艺。早期的合成多采用传统的有机合成路线,如缩合反应、氧化还原反应等。近年来,随着绿色化学理念的普及,研究人员开始探索更环保、高效的合成路径,例如使用催化剂、微波辅助反应或生物催化技术,以减少副产物和能耗,提高生产效率。

论文还提到,尽管环己二酮类除草剂在农业生产中发挥了重要作用,但其长期使用也可能带来一些问题。例如,部分杂草逐渐对这类除草剂产生抗性,导致防治效果下降。因此,论文建议应合理轮换使用不同作用机制的除草剂,以延缓抗性的发展。此外,还需加强对这类化合物在土壤和水体中的残留行为的研究,以评估其对生态环境的潜在影响。

在国际市场上,环己二酮类除草剂的生产和销售主要由几家大型农化公司主导,如先正达(Syngenta)、拜耳(Bayer)、巴斯夫(BASF)等。这些公司不仅在技术研发方面投入大量资源,还积极拓展全球市场,推动环己二酮类除草剂的应用范围。同时,一些新兴国家也在加快本土化生产步伐,以降低对进口产品的依赖。

论文最后指出,随着科技的不断进步和农业可持续发展的需求,环己二酮类除草剂的研究与应用将面临新的机遇与挑战。未来的研究方向可能包括开发更具选择性、更低毒性的新型环己二酮类化合物,以及探索与其他除草剂或生物防治手段的协同作用。此外,政策法规的完善也将对这类除草剂的推广和使用产生重要影响。

总之,《世界环己二酮类除草剂的发展概况》这篇论文为读者提供了关于环己二酮类除草剂的全面了解,涵盖了其发展历史、化学特性、应用现状及未来展望,对于从事农药研究、农业管理和环境科学的相关人员具有重要的参考价值。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。