-

资源简介

《上海博物馆藏甲骨文辨伪》是一篇关于甲骨文研究的重要论文,主要探讨了上海博物馆所收藏的甲骨文中的真伪问题。该论文由多位专家学者共同撰写,旨在通过对甲骨文的形制、文字内容、刻痕风格以及出土背景等方面的深入分析,辨别其中的真伪,为甲骨文的研究和保护提供科学依据。

甲骨文是中国古代商代晚期的文字,主要用于占卜记录,其发现和研究对于了解中国古代历史、语言文字发展具有重要意义。然而,由于甲骨文的珍贵性,市场上出现了大量仿制品,给学术研究带来了不小的挑战。因此,对甲骨文进行严格的辨伪工作显得尤为重要。

上海博物馆作为中国重要的文物收藏机构之一,其馆藏的甲骨文数量众多,具有极高的学术价值。但这些甲骨文的来源复杂,部分可能并非出自正规考古发掘,而是通过民间渠道流入博物馆。因此,如何准确判断这些甲骨文的真伪,成为研究人员关注的焦点。

论文中首先介绍了上海博物馆藏甲骨文的基本情况,包括其收藏时间、来源以及目前的研究现状。随后,作者详细分析了甲骨文的形制特征,如龟甲或兽骨的形状、裂纹分布、刻痕深浅等。通过对这些特征的对比研究,可以发现一些伪造品在形制上与真品存在明显差异。

此外,论文还着重讨论了甲骨文的文字内容。真品甲骨文通常具有一定的历史背景和文化内涵,而仿制品往往缺乏这种深度。作者通过对甲骨文中出现的词汇、语法结构以及占卜内容的分析,揭示了一些伪品在语言表达上的不规范之处。

在刻痕风格方面,论文指出,真品甲骨文的刻痕通常较为自然流畅,具有一定的艺术性和实用性,而伪品则常常表现出机械化的痕迹,缺乏古人的书写特点。同时,作者还结合现代科技手段,如X射线荧光光谱分析、碳十四测年等方法,对部分甲骨文进行了无损检测,进一步验证了其年代和材质。

论文还提到,甲骨文的出土背景是辨伪的重要依据之一。真品甲骨文一般来源于有明确考古记录的遗址,而伪品往往没有可靠的来源信息。通过对上海博物馆藏甲骨文的来源调查,作者发现部分甲骨文的出土背景模糊不清,这为后续的辨伪工作提供了重要线索。

在研究方法上,论文采用了多学科交叉的方式,结合历史学、考古学、语言学和科技检测等多种手段,全面评估甲骨文的真实性。这种方法不仅提高了辨伪的准确性,也为今后的相关研究提供了可借鉴的模式。

通过对上海博物馆藏甲骨文的系统研究,论文不仅揭示了部分伪品的存在,也为中国甲骨文的保护和研究提供了宝贵的资料。同时,该论文的发表也引起了学术界的广泛关注,推动了甲骨文辨伪工作的进一步发展。

总之,《上海博物馆藏甲骨文辨伪》是一篇具有重要学术价值的论文,它不仅为甲骨文研究提供了新的视角和方法,也为文物保护和鉴定工作提供了有力支持。随着科学技术的进步和研究方法的不断完善,未来甲骨文的辨伪工作将更加精准和高效。

-

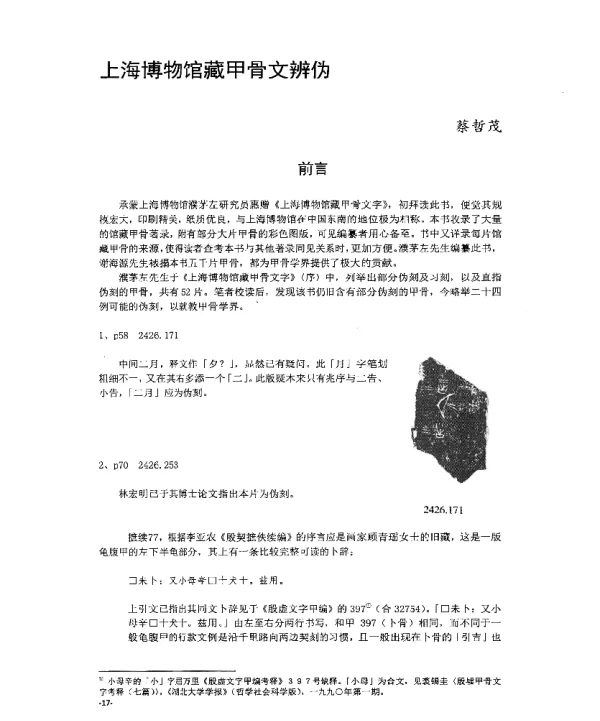

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。