-

资源简介

《鼾声和语音信号的声学差异》是一篇探讨睡眠呼吸暂停相关现象中鼾声与正常语音信号在声学特征上区别的研究论文。该论文旨在通过分析鼾声与语音信号的频率、强度、持续时间等声学参数,揭示两者之间的本质差异,为后续的医学诊断和语音识别技术提供理论依据。

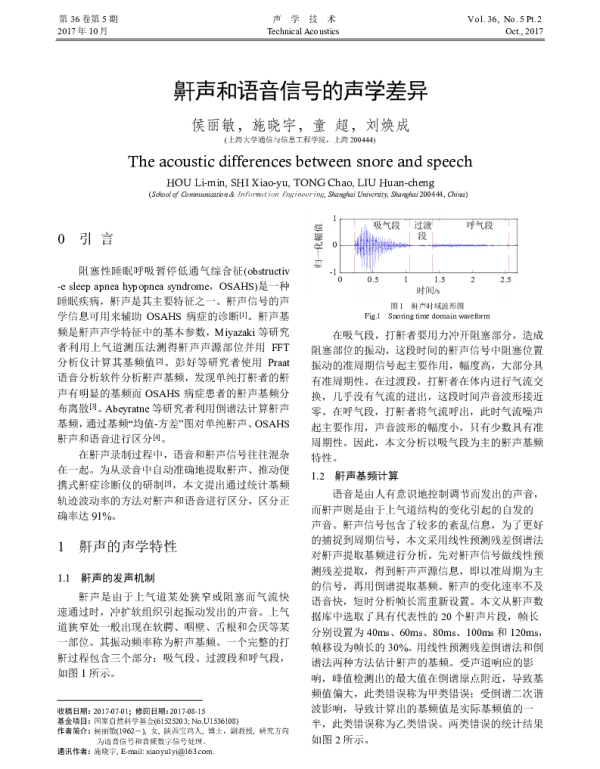

鼾声是由于呼吸道部分阻塞导致气流通过时引起的振动所产生的一种声音,常见于患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)的患者。而语音信号则是人类通过发声器官产生的语言信息载体,具有复杂的结构和丰富的语义内容。尽管两者都是声音信号,但它们的产生机制和传播路径存在显著不同,这使得它们在声学特性上呈现出不同的表现。

在声学特征方面,鼾声通常表现为低频成分较多,且具有周期性或非周期性的波动。其频率范围一般在50Hz至300Hz之间,且在某些情况下可能延伸至更高频率。此外,鼾声的强度变化较大,有时会出现突然的增大声响,这种现象被称为“爆裂型”鼾声。相比之下,语音信号的频率分布更为广泛,通常覆盖从几十赫兹到几千赫兹的范围,具体取决于说话者的性别、年龄以及发音方式。

在持续时间方面,鼾声往往具有较长的持续时间,特别是在夜间睡眠过程中,鼾声可能会持续数秒甚至数十秒。而语音信号则具有明显的起始和结束点,通常由单个音节或词语构成,持续时间较短。此外,鼾声的波形通常较为不规则,缺乏语音信号中常见的清晰节奏和共振峰结构。

研究还发现,鼾声的频谱特性与语音信号有明显区别。语音信号的频谱通常呈现多个共振峰,这些共振峰对应于口腔和咽部的形状和大小,对语音的可懂度和辨识度至关重要。而鼾声的频谱则较为平坦,缺乏明显的共振峰结构,这表明其产生机制与语音信号存在本质上的不同。

在能量分布方面,鼾声的能量主要集中在低频段,而语音信号的能量分布则更加均匀。此外,鼾声的能量波动较大,可能受到呼吸状态和身体姿势的影响,而语音信号的能量则相对稳定,受说话者情绪和语速等因素影响较小。

通过对大量鼾声和语音信号样本的对比分析,研究者发现,鼾声在时域和频域上的特征可以作为区分两者的有效指标。例如,使用傅里叶变换可以提取出鼾声和语音信号的频谱特征,而通过小波变换则可以分析它们的时频特性。这些方法为后续的自动检测和分类提供了技术支持。

此外,该论文还讨论了鼾声与语音信号在临床应用中的意义。在医学领域,鼾声的分析有助于早期发现睡眠呼吸障碍,并为治疗方案的选择提供依据。而在语音识别和人工智能领域,理解鼾声与语音信号的差异有助于提高语音处理算法的鲁棒性和准确性。

总之,《鼾声和语音信号的声学差异》这篇论文通过对两种声音信号的深入研究,揭示了它们在声学特性上的重要区别。这些研究成果不仅丰富了声学领域的理论知识,也为相关技术的应用和发展提供了重要的参考。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。