-

资源简介

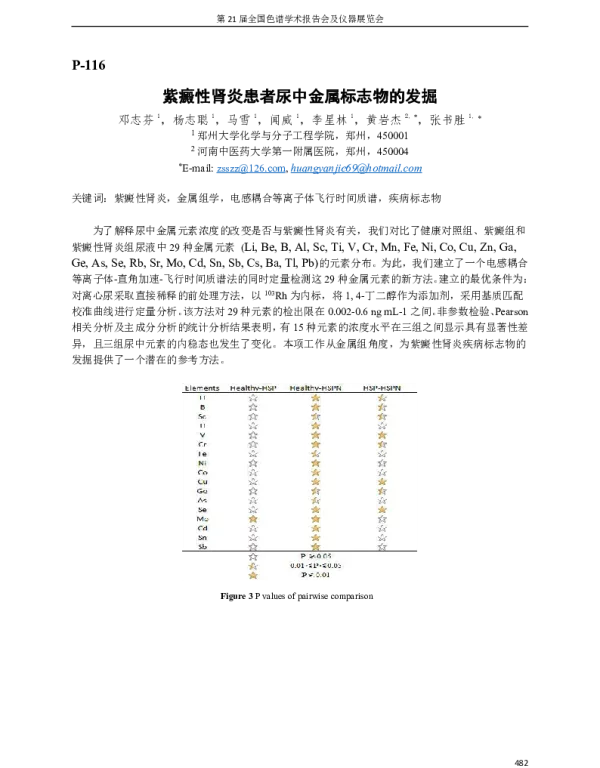

《紫癜性肾炎患者尿中金属标志物的发掘》是一篇探讨紫癜性肾炎(Henoch-Schönlein purpura nephritis, HSPN)患者尿液中与疾病相关的金属标志物的研究论文。该研究旨在通过分析尿液中的金属元素含量,寻找能够反映HSPN病情进展和病理变化的生物标志物,为疾病的早期诊断、病情监测及治疗效果评估提供科学依据。

紫癜性肾炎是一种由免疫复合物介导的肾脏疾病,常继发于过敏性紫癜。其主要临床表现为血尿、蛋白尿以及不同程度的肾功能损害。由于HSPN的发病机制复杂,且临床表现多样,目前尚缺乏特异性强、敏感度高的诊断指标。因此,寻找新的生物标志物对于提高HSPN的诊疗水平具有重要意义。

本研究通过对HSPN患者尿液样本进行金属元素分析,发现某些金属离子的浓度在患者尿液中显著升高或降低,提示这些金属可能参与了HSPN的病理过程。例如,研究发现镉、铅、砷等重金属在HSPN患者的尿液中含量明显高于健康对照组,而锌、铜等必需微量元素的含量则有所下降。这表明金属代谢紊乱可能与HSPN的发生发展密切相关。

进一步的研究显示,尿液中金属标志物的变化与HSPN的临床表现存在一定的相关性。例如,尿镉水平与蛋白尿的程度呈正相关,而尿锌水平则与肾功能指标如肌酐清除率呈负相关。这些结果提示,尿液中的金属元素可能作为反映肾脏损伤程度和疾病活动性的潜在指标。

此外,研究还探讨了金属标志物在HSPN不同阶段的表现。结果显示,在急性期患者中,尿液中重金属的排泄量明显增加,而在缓解期则逐渐恢复正常。这一发现表明,金属标志物可能能够用于监测HSPN的病情变化,为临床医生提供动态观察的依据。

值得注意的是,该研究不仅关注金属标志物本身的变化,还尝试从分子机制层面探讨其与HSPN的关系。研究者推测,某些金属离子可能通过影响氧化应激、炎症反应或免疫调节等途径参与HSPN的发病过程。例如,镉和铅可能通过诱导氧化应激,导致肾小球内皮细胞损伤;而锌的缺乏可能削弱机体的抗氧化能力,加剧肾脏的炎症反应。

尽管本研究取得了初步成果,但仍存在一些局限性。例如,样本量相对较小,仅限于特定人群,未来需要更大规模的多中心研究来验证这些发现。此外,金属标志物的具体作用机制仍需进一步深入研究,以明确其在HSPN中的确切角色。

总体而言,《紫癜性肾炎患者尿中金属标志物的发掘》为HSPN的诊断和治疗提供了新的思路。通过检测尿液中的金属元素,有望实现对HSPN的早期识别和精准管理,从而改善患者的预后。随着研究的不断深入,金属标志物在临床中的应用前景将更加广阔。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。