-

资源简介

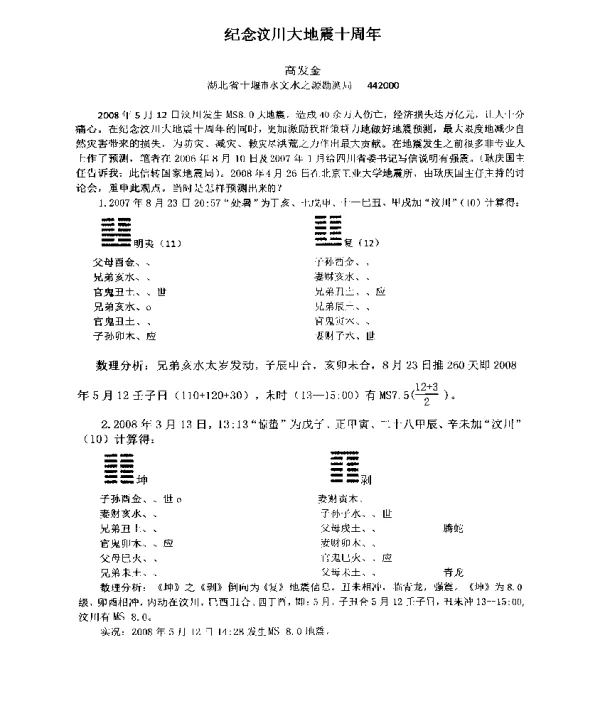

《纪念汶川大地震十周年》是一篇以回顾和反思2008年5月12日发生的汶川大地震为主题的论文。该文旨在通过总结地震带来的影响、灾后重建工作以及社会心理变化,来纪念这一具有历史意义的事件,并为未来的防灾减灾提供经验与启示。

汶川大地震是中华人民共和国成立以来伤亡最严重的一次地震灾害,震中位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县,震级达到里氏8.0级,造成约69,000人遇难,数万人受伤,数十万人无家可归。这场灾难不仅对当地居民的生命财产造成了巨大损失,也对整个国家的社会秩序和经济发展产生了深远影响。

论文首先回顾了地震发生时的具体情况,包括时间、地点、震级以及当时的应急响应。作者指出,尽管地震发生突然,但政府迅速启动了应急预案,调动了大量人力物力进行救援。同时,社会各界也积极参与到抗震救灾工作中,体现了中华民族团结一心的精神。

在分析地震带来的影响时,论文从多个角度进行了探讨。首先是人员伤亡和财产损失,其次是基础设施的破坏,如道路、桥梁、学校和医院等重要设施被毁。此外,地震还引发了山体滑坡、泥石流等次生灾害,进一步加剧了灾情。论文强调,这些灾害不仅对当时的社会造成了冲击,也对灾后重建提出了严峻挑战。

论文还重点讨论了灾后重建的过程和成果。中国政府投入了大量资金和资源,实施了一系列重建计划,包括住房建设、教育医疗设施恢复、交通网络修复等。经过十年的努力,灾区的面貌发生了翻天覆地的变化,许多地区已经恢复了正常的生产生活秩序。同时,灾后重建也促进了当地经济的发展和社会的稳定。

除了物质层面的重建,论文还关注了灾后社会心理的变化。地震给幸存者带来了巨大的心理创伤,许多人在失去亲人、家园后陷入了深深的悲痛之中。因此,政府和社会组织开展了大量的心理援助工作,帮助受灾群众走出阴影,重建生活信心。论文认为,这种心理支持对于灾后社会的恢复至关重要。

在总结汶川地震的经验教训时,论文指出,此次灾难暴露了我国在防灾减灾方面的不足,同时也展示了国家在应对重大自然灾害时的强大能力和组织优势。作者建议,未来应加强地震预警系统建设,提高公众的防灾意识,完善应急管理体系,以更好地应对类似突发事件。

论文还提到,汶川地震之后,中国在防灾减灾方面取得了显著进展。例如,建立了更加完善的地震监测网络,提高了建筑抗震标准,推广了防灾知识教育等。这些措施不仅有助于减少未来地震带来的损失,也为其他自然灾害的防控提供了借鉴。

最后,论文强调,纪念汶川大地震不仅是对逝者的缅怀,更是对生命的尊重和对未来的思考。通过回顾这段历史,人们可以更加珍惜当下,增强面对困难时的勇气和决心。同时,它也提醒我们,无论遇到何种灾难,只要团结一心,就没有克服不了的困难。

总之,《纪念汶川大地震十周年》这篇论文通过对地震事件的全面回顾和深入分析,展现了中国人民在灾难面前的坚强意志和无私奉献精神。它不仅是一次历史的回顾,更是一次精神的洗礼,激励着我们在今后的生活中不断前行。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。