-

资源简介

《海绵城市试点建设中模型应用》是一篇探讨在海绵城市建设过程中如何有效利用模型进行规划与管理的学术论文。该论文围绕当前中国城市化进程中面临的内涝、水资源短缺等问题,提出通过科学建模手段优化城市雨水管理系统,提升城市的生态适应能力。

论文首先回顾了海绵城市理念的起源与发展历程。海绵城市概念源于对传统城市排水模式的反思,强调通过自然与人工措施相结合的方式,增强城市对雨水的吸纳、蓄滞和缓释能力。这一理念在中国近年来得到了广泛推广,并成为城市可持续发展的重要方向之一。

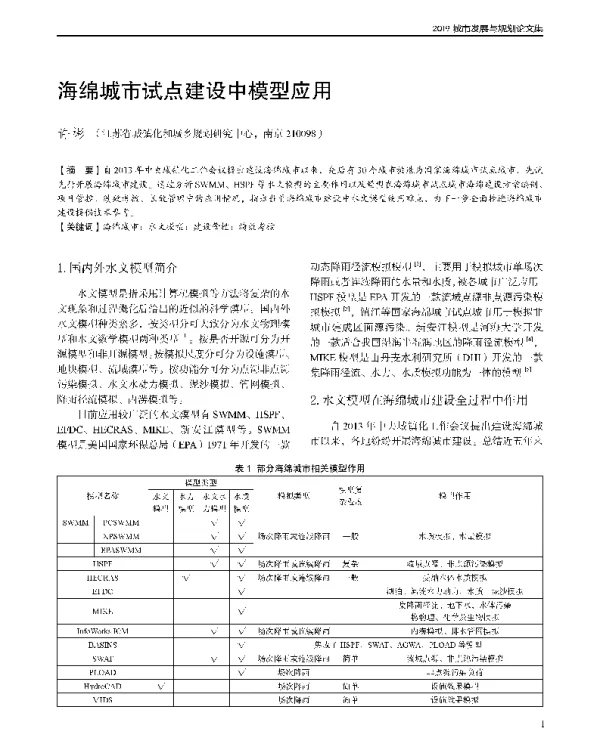

文章指出,在海绵城市试点建设中,模型的应用起到了至关重要的作用。模型可以帮助研究人员和规划者更直观地理解城市水文过程,预测不同设计方案对城市雨洪管理的影响,并为政策制定提供数据支持。常见的模型包括SWMM(Storm Water Management Model)、MIKE URBAN、HEC-HMS等,这些模型在不同尺度上被广泛应用。

论文详细分析了几种典型模型在海绵城市项目中的实际应用案例。例如,在某试点城市中,研究团队采用SWMM模型对区域雨水管网进行了模拟,通过调整透水铺装、下沉式绿地等设施布局,显著降低了地表径流量。此外,还结合遥感技术和GIS系统,构建了高精度的城市水文模型,实现了对城市降雨-径流-排水全过程的动态模拟。

同时,论文也指出了模型应用中存在的挑战。首先,模型的准确性依赖于输入数据的质量,而城市水文数据往往存在不完整或更新滞后的问题。其次,模型的复杂性使得非专业人员难以理解和使用,限制了其在基层管理中的推广。此外,不同模型之间的兼容性和数据接口问题也是亟待解决的技术难题。

针对上述问题,论文提出了多项改进建议。一是加强基础数据的采集与整合,建立统一的数据平台,提高模型输入数据的准确性和时效性。二是推动模型的标准化和模块化,使其更易于操作和共享。三是加强跨学科合作,促进水文学、地理信息系统、环境工程等领域的融合,提升模型的应用效果。

此外,论文还强调了模型在海绵城市长期运行和维护中的重要作用。通过持续监测和模型更新,可以及时发现系统运行中的问题,并进行动态调整。这种基于模型的管理模式,有助于实现海绵城市从“建设”向“运维”的转变,确保其长期发挥应有的功能。

总体来看,《海绵城市试点建设中模型应用》一文深入探讨了模型在海绵城市建设中的理论基础、实践应用及未来发展方向,为相关领域的研究和实践提供了重要参考。随着技术的进步和政策的支持,模型将在未来的海绵城市建设中扮演更加关键的角色,助力打造更加宜居、可持续的城市环境。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。