-

资源简介

《汉语小句的俄语对应单位研究》是一篇探讨汉语小句与俄语中对应表达方式之间关系的学术论文。该论文从语言学的角度出发,分析了汉语和俄语在句子结构、语法功能以及语义表达方面的异同,并重点研究了汉语中的小句在俄语中的对应单位。通过对比分析,论文试图揭示两种语言在表达逻辑关系、时间顺序、因果关系等方面的不同处理方式。

汉语小句是指由一个或多个词组成的、能够独立表达完整意义的句子单位。它通常不包含完整的主谓结构,而是以动词为核心,构成一个相对独立的语义单元。例如,“他来了”是一个典型的汉语小句,虽然没有明确的宾语,但可以独立表达一个完整的动作。而在俄语中,类似的表达往往需要更完整的句子结构,比如“Он пришёл”,即“他来了”。这种差异是论文研究的重点之一。

论文首先对汉语小句的定义进行了界定,并结合实际语料进行分类。作者指出,汉语小句具有高度的灵活性和简洁性,能够在口语和书面语中广泛使用。而俄语作为屈折语,其句子结构更加严谨,通常需要完整的主谓宾结构才能表达完整的意义。因此,在翻译过程中,汉语小句常常需要扩展为完整的俄语句子,或者通过添加适当的连接词来实现语义的连贯。

在分析汉语小句的俄语对应单位时,论文提出了几种不同的对应模式。第一种是直接翻译模式,即在保持原意的前提下,将汉语小句转换为俄语中类似的表达方式。例如,“下雨了”可以翻译为“Идёт дождь”,这是一种较为直接的对应方式。第二种是扩展翻译模式,即在翻译过程中对汉语小句进行适当扩展,使其符合俄语的语法习惯。例如,“他走了”可能被翻译为“Он ушёл, и больше не вернулся”,即“他走了,再也没有回来”。第三种是隐含翻译模式,即在俄语中通过上下文或语境来传达汉语小句所表达的信息,而不是直接翻译。

论文还探讨了汉语小句在不同语境下的功能差异。例如,在口语中,汉语小句常用于对话中,起到补充信息、承接话题的作用;而在书面语中,小句则更多地用于表达复杂的逻辑关系。俄语中虽然也有类似的小句结构,但由于语法体系的不同,其使用频率和功能与汉语存在明显差异。因此,在翻译过程中,需要根据具体的语境选择合适的对应方式。

此外,论文还讨论了汉语小句在翻译成俄语时可能遇到的挑战。由于汉语的省略现象较为普遍,许多信息在原文中并未明确表达,这使得翻译者需要根据上下文进行合理的推断。而俄语则更注重句子的完整性,要求信息必须清晰明确。因此,在翻译过程中,如何准确传达汉语小句的隐含意义成为一大难点。

通过对大量语料的分析,论文得出了一些重要的结论。首先,汉语小句在俄语中的对应单位并非一一对应,而是受到多种因素的影响,包括语法结构、语义逻辑和语境等。其次,翻译过程中需要充分考虑目标语言的表达习惯,避免直译造成的误解。最后,论文建议在教学和翻译实践中加强对汉语小句的研究,以提高跨语言交流的准确性。

总之,《汉语小句的俄语对应单位研究》是一篇具有较高学术价值的论文,它不仅深化了对汉语和俄语语言结构的理解,也为跨语言翻译提供了理论支持和实践指导。通过对比分析,论文揭示了两种语言在表达方式上的异同,并提出了有效的翻译策略,对于语言学研究和翻译实践都具有重要意义。

-

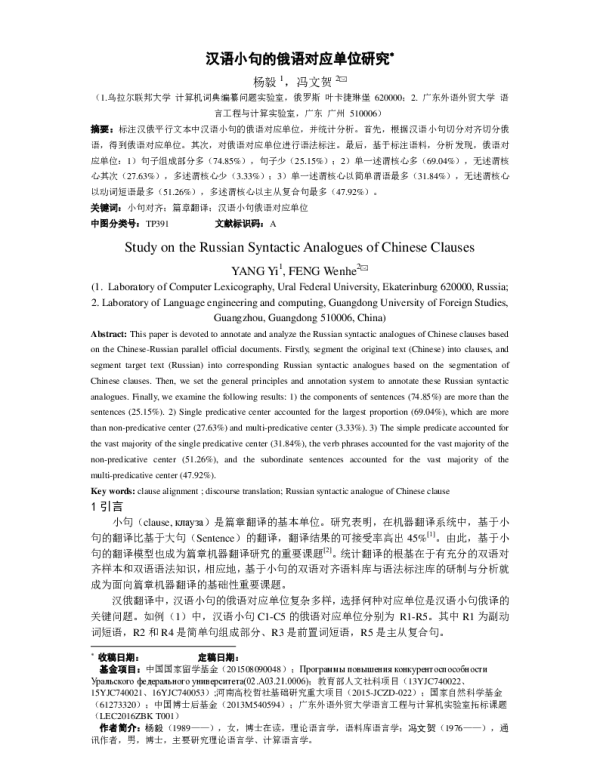

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。