-

资源简介

《核电站电解海水制氯的设计探讨》是一篇关于核电站中利用电解海水生产次氯酸钠的论文。该论文主要探讨了在核电站运行过程中,如何通过电解海水来实现氯气的生产,并进一步用于冷却水系统的消毒处理。随着全球对环境保护和能源安全的重视,核电作为一种清洁能源得到了广泛的应用,但同时其运行过程中产生的冷却水也带来了水质管理的问题。因此,研究一种高效、环保的制氯方法成为了一个重要的课题。

论文首先介绍了核电站的基本运行原理以及冷却水系统的重要性。核电站在运行过程中,需要大量的冷却水来带走反应堆产生的热量,而这些冷却水在循环使用过程中容易滋生微生物,影响设备效率并可能导致腐蚀问题。为了防止这些问题,通常需要在冷却水中加入一定量的消毒剂,如次氯酸钠。而传统的制氯方法可能涉及化学药剂的运输和储存,存在一定的安全隐患和环境风险。因此,电解海水制氯成为了一种更具吸引力的选择。

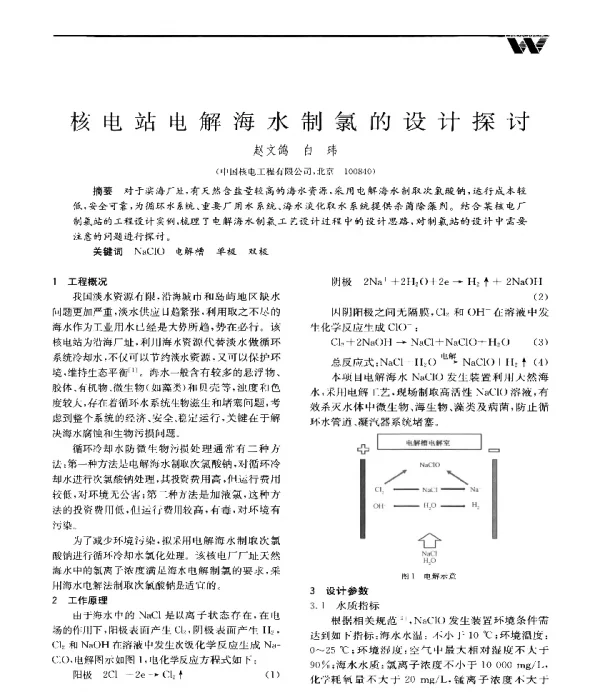

文章详细分析了电解海水制氯的技术原理。电解海水的主要过程是通过直流电将海水中的氯离子(Cl⁻)还原为氯气(Cl₂),然后与水反应生成次氯酸钠(NaOCl)。这一过程不仅能够有效去除海水中的氯离子,还能产生具有强氧化性的次氯酸钠,用于杀菌和消毒。此外,由于海水资源丰富,且无需额外添加化学物质,这种方法在经济性和环保性方面具有显著优势。

在设计方面,论文讨论了电解槽的结构、材料选择以及电流密度等因素对制氯效率的影响。电解槽的设计需要考虑到海水的腐蚀性,因此通常采用耐腐蚀的材料,如钛基涂层电极。同时,电流密度的控制也是关键因素之一,过高的电流密度会导致副反应增加,降低产率,而过低则会影响制氯效率。因此,合理优化电解参数对于提高整体性能至关重要。

论文还比较了不同类型的电解技术,包括隔膜电解法、无隔膜电解法以及膜分离电解法等。隔膜电解法可以有效分离阳极和阴极产物,避免副反应的发生,但成本较高;无隔膜电解法则简化了结构,但可能存在气体混合的风险;膜分离电解法则结合了两者的优点,能够在保证安全性的同时提高效率。通过对这些技术的对比分析,论文提出了适用于核电站环境的最佳方案。

此外,论文还探讨了电解海水制氯系统的集成与优化问题。在核电站的实际应用中,制氯系统需要与现有的冷却水处理系统相兼容,并且要具备良好的自动化控制能力。因此,设计时需要考虑系统的模块化、可扩展性以及维护便利性。同时,还需要对整个系统的能耗进行评估,以确保其在实际运行中的经济可行性。

最后,论文总结了电解海水制氯技术在核电站中的应用前景。随着技术的不断进步和环保要求的日益严格,这种制氯方式有望在未来得到更广泛的应用。它不仅可以减少对传统化学药剂的依赖,还能降低运营成本,提升核电站的安全性和可持续性。同时,论文也指出,未来的研究应进一步优化电解工艺,提高设备的稳定性和寿命,以更好地适应核电站的复杂运行环境。

综上所述,《核电站电解海水制氯的设计探讨》这篇论文全面分析了电解海水制氯的技术原理、设计要点以及实际应用情况,为核电站的冷却水处理提供了一种可行的解决方案。通过深入研究和优化,这一技术有望在未来发挥更大的作用,为核电行业的绿色发展贡献力量。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。