-

资源简介

《真空炭化核桃壳对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究》是一篇关于环境修复领域的重要论文,主要探讨了利用经过真空炭化的核桃壳作为吸附材料,对水体中六价铬(Cr(Ⅵ))的吸附能力。该研究为重金属污染治理提供了新的思路和方法,具有重要的理论意义和实际应用价值。

随着工业的快速发展,重金属污染问题日益严重,尤其是六价铬,因其毒性强、易溶于水且易于被生物吸收而备受关注。六价铬常来源于电镀、制革、染料等行业,进入水体后会对生态系统和人类健康造成严重威胁。因此,如何高效去除水中的Cr(Ⅵ)成为环境科学领域的重点课题。

传统的Cr(Ⅵ)去除方法包括化学沉淀、离子交换、膜分离等,但这些方法往往存在成本高、操作复杂或二次污染等问题。近年来,吸附法因其操作简便、成本较低、吸附效率高等优点,逐渐成为研究热点。其中,利用农业废弃物作为吸附材料的研究备受关注,因为这类材料来源广泛、价格低廉,且具有良好的吸附性能。

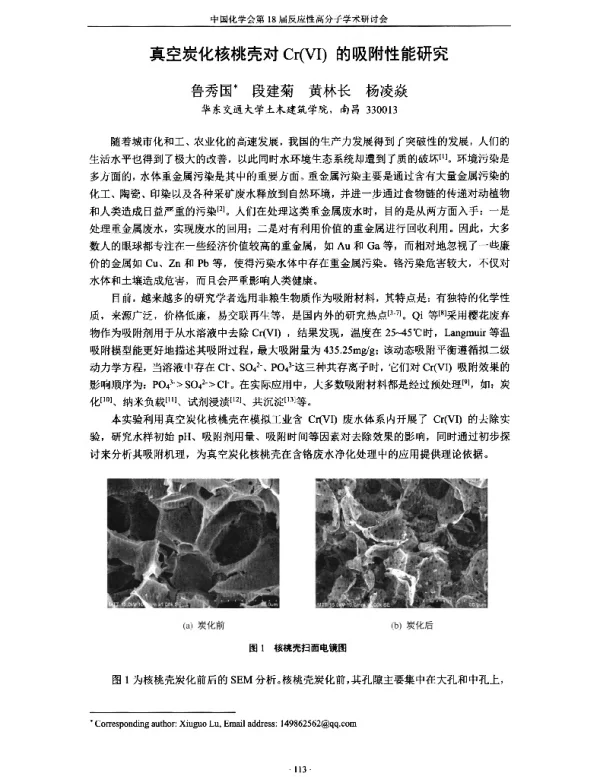

核桃壳作为一种常见的农业废弃物,具有丰富的孔隙结构和较大的比表面积,是一种潜在的优良吸附材料。然而,未经处理的核桃壳在吸附Cr(Ⅵ)时可能受到其表面性质和化学成分的限制。因此,研究人员尝试通过热处理等手段对其进行改性,以提高其吸附性能。

本研究采用真空炭化的方法对核桃壳进行处理,旨在改善其物理化学性质,增强其对Cr(Ⅵ)的吸附能力。实验过程中,首先将核桃壳在真空条件下进行高温炭化,随后对其吸附性能进行系统研究。研究结果表明,经过真空炭化后的核桃壳具有更高的比表面积和更丰富的微孔结构,这为其吸附Cr(Ⅵ)提供了更多的活性位点。

研究还考察了吸附条件对Cr(Ⅵ)去除效果的影响,包括吸附时间、pH值、初始浓度以及温度等因素。实验结果显示,在最佳吸附条件下,真空炭化核桃壳对Cr(Ⅵ)的吸附容量显著高于未处理的核桃壳。此外,吸附过程符合准二级动力学模型,说明吸附反应主要受化学吸附控制。

为了进一步验证吸附机制,研究者还采用了X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)等分析手段,对吸附前后核桃壳的表面组成和官能团变化进行了表征。结果表明,Cr(Ⅵ)的吸附主要通过表面官能团与Cr(Ⅵ)之间的配位作用实现,同时部分Cr(Ⅵ)被还原为三价铬(Cr(Ⅲ)),从而降低了其毒性。

该研究不仅证明了真空炭化核桃壳在去除水中Cr(Ⅵ)方面的有效性,也为农业废弃物的资源化利用提供了新思路。通过合理设计和优化炭化工艺,可以进一步提升核桃壳的吸附性能,拓展其在环境污染治理中的应用前景。

综上所述,《真空炭化核桃壳对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究》是一篇具有重要学术价值和实践意义的论文,为重金属废水处理提供了新的材料选择和技术支持,同时也为推动可持续发展和环境保护事业做出了积极贡献。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。