-

资源简介

《基于脑电信号的睡眠分期算法研究》是一篇探讨如何利用脑电信号(EEG)进行睡眠阶段划分的学术论文。该研究旨在通过分析脑电数据,实现对睡眠各阶段的自动识别与分类,为临床诊断和睡眠研究提供技术支持。

睡眠是人体重要的生理过程,其质量直接影响到人的健康和认知功能。在医学领域,睡眠分期是评估睡眠质量和诊断睡眠障碍的重要手段。传统的睡眠分期主要依赖于专家通过脑电图、眼动图和肌电图等多通道信号进行人工判读,这种方法耗时且容易受到主观因素的影响。因此,研究一种自动化、高效且准确的睡眠分期方法具有重要意义。

本文的研究对象是脑电信号,这是反映大脑活动的主要指标之一。脑电信号具有非平稳性、非线性和高噪声等特点,使得其处理和分析变得复杂。为了提高睡眠分期的准确性,研究人员通常采用多种信号处理技术和机器学习算法。

在论文中,作者首先介绍了睡眠分期的基本概念和常用标准,如美国睡眠医学学会(AASM)制定的睡眠分期标准。该标准将睡眠分为五个阶段:N1、N2、N3以及快速眼动(REM)睡眠阶段。每个阶段都有其独特的脑电特征,例如N3阶段的慢波活动显著增强,而REM阶段则表现出类似清醒状态的脑电模式。

接下来,论文详细描述了脑电信号的预处理步骤,包括信号滤波、去噪、分段和特征提取。这些步骤对于后续的分类任务至关重要。例如,使用带通滤波器可以去除不必要的噪声,提高信号质量;特征提取则涉及计算时域、频域和时频域特征,如能量、方差、功率谱密度和小波系数等。

在算法设计方面,论文比较了多种机器学习模型在睡眠分期任务中的表现,包括支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、深度学习网络(如卷积神经网络CNN)等。实验结果表明,深度学习方法在处理复杂脑电信号时具有更高的准确率和泛化能力。此外,论文还探讨了不同特征组合对分类性能的影响,进一步优化了算法性能。

为了验证所提出算法的有效性,作者使用公开的睡眠数据库进行实验,如Sleep-EDF数据库和MESA数据库。这些数据集包含了大量经过标注的睡眠记录,为算法训练和测试提供了可靠的基础。实验结果显示,所提出的算法在多个评价指标上均优于传统方法,尤其是在区分N3阶段和REM阶段方面表现突出。

论文还讨论了当前研究的局限性,例如数据样本量不足、不同个体之间的差异性以及算法的实时性问题。针对这些问题,作者建议未来的研究可以结合多模态数据(如心率变异性、呼吸信号等)进行融合分析,以进一步提升睡眠分期的准确性和鲁棒性。

总体而言,《基于脑电信号的睡眠分期算法研究》为睡眠科学研究提供了一种新的思路和方法。通过引入先进的信号处理和机器学习技术,该研究不仅提高了睡眠分期的自动化水平,也为相关医疗应用提供了理论支持和技术保障。随着人工智能和大数据技术的发展,睡眠分期算法有望在未来得到更广泛的应用,从而改善人们的睡眠质量和健康状况。

-

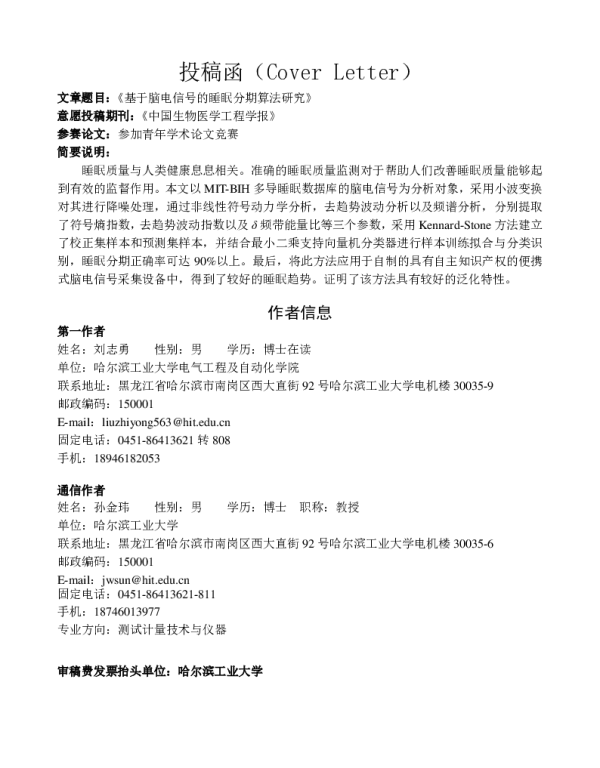

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。