-

资源简介

《基于物联网和图像识别的垃圾分类回收系统》是一篇结合了现代信息技术与环保理念的研究论文。该论文旨在通过物联网技术和图像识别技术,提升城市垃圾分类的效率和准确性,从而推动可持续发展。文章首先介绍了当前垃圾分类面临的挑战,包括分类意识不足、分类标准不统一以及人工分拣效率低等问题。这些问题不仅影响了垃圾处理的效果,还增加了管理成本。

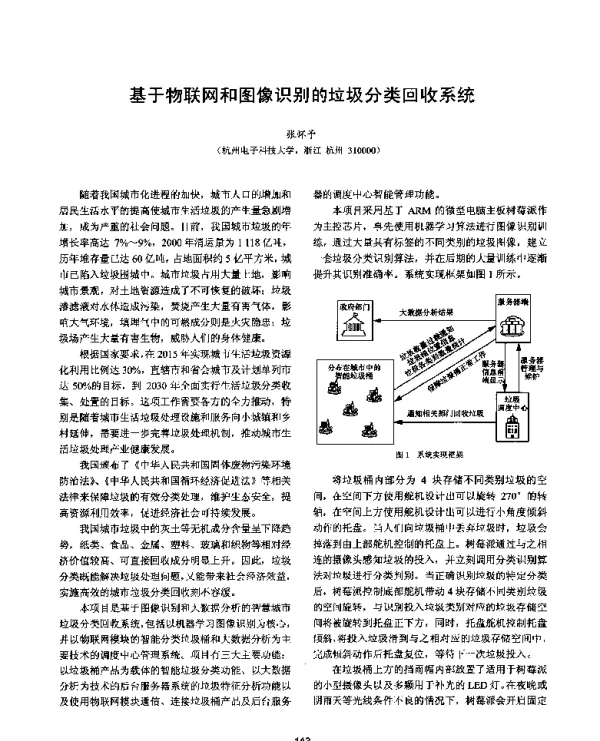

在研究方法部分,论文详细阐述了系统的整体架构。该系统主要由数据采集层、网络传输层和智能处理层组成。数据采集层负责通过摄像头等设备获取垃圾图像信息,网络传输层则利用无线通信技术将数据上传至云端服务器,智能处理层则采用深度学习算法对图像进行分析和分类。这种分层结构确保了系统的高效性和可扩展性。

图像识别技术是该系统的核心组成部分。论文中提到,研究人员采用了卷积神经网络(CNN)作为主要的图像识别模型。通过对大量标注数据的训练,该模型能够准确识别不同种类的垃圾,如可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。此外,为了提高识别的准确性,作者还引入了数据增强技术,通过对原始图像进行旋转、翻转和缩放等操作,增加模型的泛化能力。

物联网技术的应用使得系统具备了实时监控和远程管理的功能。通过部署各种传感器和智能终端设备,系统可以实时监测垃圾箱的填充状态,并将数据传输至管理中心。管理人员可以通过手机或电脑随时查看垃圾箱的状态,及时安排清运工作,避免垃圾溢出带来的环境污染问题。同时,物联网技术还支持远程控制功能,如自动开启垃圾箱盖、调整垃圾收集时间等。

论文还探讨了系统的实际应用场景和推广价值。通过在多个社区和公共场所的试点运行,系统表现出良好的性能和实用性。居民可以通过手机应用扫描垃圾进行分类,系统会即时反馈分类结果,并提供相关的环保知识。这种方式不仅提高了居民的参与度,也增强了他们的环保意识。此外,系统还能生成垃圾分类统计数据,为政府制定相关政策提供数据支持。

在系统优化方面,论文提出了多项改进措施。例如,针对图像识别中的误判问题,作者建议引入多模态融合技术,结合图像和文本信息进行综合判断。此外,为了提高系统的稳定性,研究团队还开发了容错机制,能够在网络不稳定或设备故障时保持基本功能的正常运行。这些优化措施显著提升了系统的可靠性和用户体验。

最后,论文总结了研究成果,并展望了未来的发展方向。随着人工智能和物联网技术的不断进步,垃圾分类回收系统有望实现更高的智能化水平。未来的研究可以进一步探索边缘计算和5G技术的应用,以提升系统的响应速度和数据处理能力。同时,加强与政府、企业和公众的合作,也是推动该系统广泛应用的关键。

综上所述,《基于物联网和图像识别的垃圾分类回收系统》这篇论文通过创新的技术手段,为解决垃圾分类难题提供了有效的解决方案。其研究内容不仅具有重要的理论价值,也为实际应用提供了宝贵的参考。随着技术的不断发展,这类智能环保系统将在未来的城市管理中发挥越来越重要的作用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。