-

资源简介

《基于悬臂板超声振动的高速微颗粒分离》是一篇关于微颗粒分离技术的研究论文,该研究聚焦于利用悬臂板结构在超声振动下的特性,实现对微小颗粒的高效分离。随着微电子、生物工程和材料科学等领域的快速发展,对微颗粒的精确控制和分离提出了更高的要求。传统的分离方法如离心、过滤和沉降等,在处理微米或纳米级颗粒时存在效率低、能耗高或难以实现连续操作等问题。因此,探索新的分离技术成为当前研究的热点。

该论文提出了一种基于悬臂板超声振动的新型微颗粒分离方法。悬臂板作为一种常见的机械结构,具有良好的共振特性和较高的频率响应能力。通过在悬臂板上施加超声振动,可以产生高频的机械波,进而影响悬浮在液体中的微颗粒的运动状态。这种振动不仅能够增强颗粒之间的相互作用力,还能够改变颗粒的沉降速度和迁移路径,从而实现高效的分离效果。

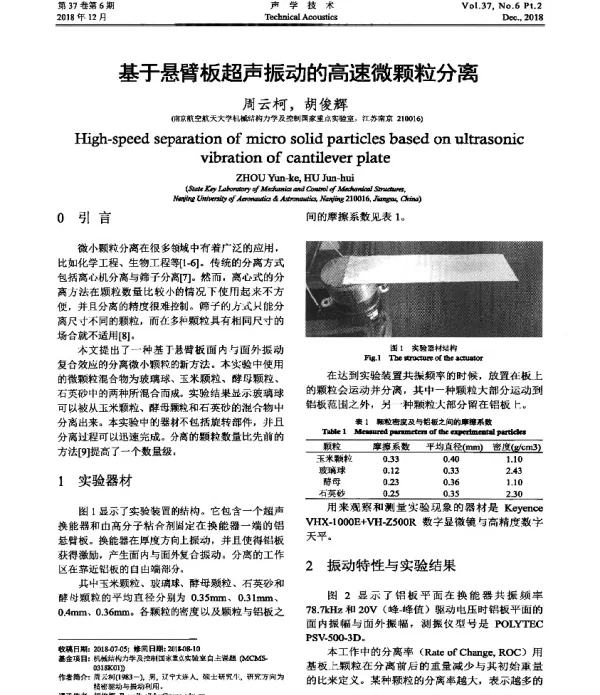

论文中详细描述了实验装置的设计与搭建过程。实验系统主要包括一个超声换能器、一个悬臂板结构以及一个用于观察和测量的显微成像系统。超声换能器用于产生高频振动信号,悬臂板作为振动传递的载体,其形状和材料的选择直接影响系统的性能。实验过程中,研究人员通过调节超声频率和振幅,观察不同条件下微颗粒的分离效果,并记录相关数据。

研究结果表明,当悬臂板处于特定的共振频率下时,微颗粒的分离效率显著提高。这是因为此时悬臂板的振动幅度达到最大,能够更有效地扰动颗粒的运动轨迹,使其从混合液中分离出来。此外,实验还发现,颗粒的大小、密度以及液体的粘度等因素都会对分离效果产生重要影响。例如,较大的颗粒更容易受到振动的影响而被分离,而较小的颗粒则可能因为布朗运动而难以被有效捕获。

论文进一步分析了该方法的理论基础。研究团队基于流体力学和振动力学的原理,建立了微颗粒在悬臂板超声振动下的运动模型。模型考虑了颗粒与液体之间的粘滞阻力、颗粒间的相互作用力以及振动引起的惯性力等因素。通过数值模拟,研究人员验证了模型的准确性,并预测了不同参数条件下的分离效果。

与传统分离方法相比,基于悬臂板超声振动的微颗粒分离技术具有多个优势。首先,该方法无需使用复杂的设备或高能耗的工艺,降低了成本和操作难度。其次,由于超声振动可以实现局部的高能量输入,因此能够在短时间内完成颗粒的分离,提高了工作效率。此外,该方法适用于多种类型的微颗粒,包括金属、聚合物和生物细胞等,具有广泛的应用前景。

论文还探讨了该技术在实际应用中的潜力。例如,在生物医学领域,该技术可用于分离血液中的特定细胞或病原体;在环境工程中,可用于去除水中的微污染物;在材料科学中,可用于制备均匀的纳米材料分散体系。这些应用不仅展示了该技术的实用性,也为其进一步发展提供了方向。

尽管该研究取得了一定的成果,但仍然存在一些挑战需要解决。例如,如何进一步优化悬臂板的结构设计以提高振动效率,如何实现对不同尺寸颗粒的精确控制,以及如何在大规模生产中保持稳定性和一致性等问题。未来的研究可以围绕这些问题展开,结合先进的材料技术和智能化控制系统,推动该技术向更高水平发展。

总体而言,《基于悬臂板超声振动的高速微颗粒分离》这篇论文为微颗粒分离技术提供了一种新颖且有效的解决方案。通过深入研究悬臂板的振动特性及其对微颗粒行为的影响,研究人员不仅揭示了这一现象背后的物理机制,还为相关领域的应用提供了理论支持和技术参考。随着研究的不断深入,该技术有望在更多实际场景中得到广泛应用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。