-

资源简介

《含砷日遗化武及其降解产物的危害》是一篇探讨日本遗留化学武器中砷化合物对环境和人类健康影响的学术论文。该论文旨在分析这些化学武器在使用后残留的砷化合物及其在自然环境中可能发生的降解产物,进而评估它们对生态系统和人体健康的潜在威胁。通过综合研究和数据分析,本文为相关领域的研究人员提供了重要的理论依据和实践指导。

日本在二战期间曾大规模使用化学武器,其中包括含有砷元素的毒剂。这些武器在战后被遗弃在中国东北地区等地,由于年代久远,许多武器已经破损,导致其中的有毒物质泄漏到土壤、水源和空气中。砷作为一种重金属,具有高度的毒性,长期暴露于含砷物质中可能导致多种疾病,包括癌症、神经系统损伤以及肝脏和肾脏功能障碍。

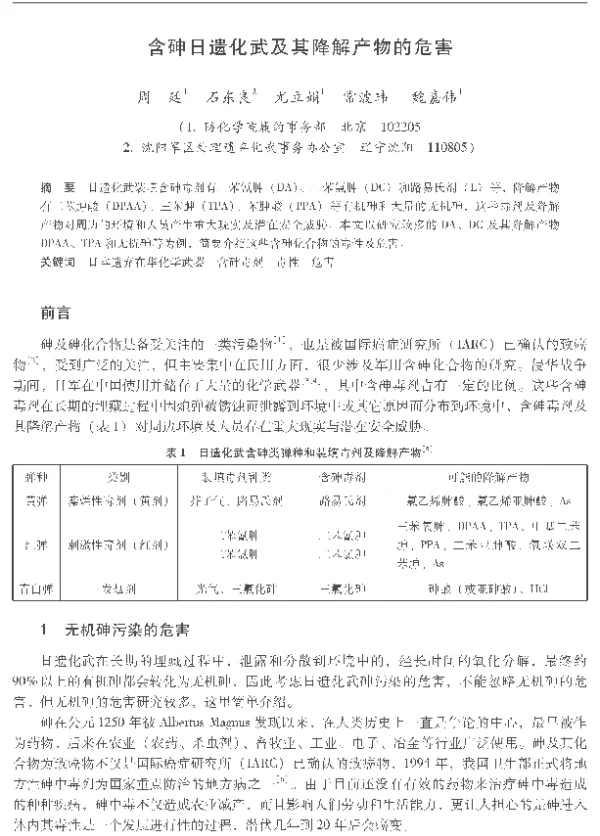

论文首先介绍了含砷日遗化武的基本情况,包括其种类、成分及分布区域。文中指出,这些武器主要由芥子气、光气等化学毒剂组成,而其中的砷化合物通常以三氧化二砷或砷酸盐的形式存在。这些物质一旦进入环境,可能会通过雨水冲刷、地下水渗透等方式扩散至更广泛的区域,对当地生态环境造成严重影响。

其次,论文详细讨论了含砷日遗化武在自然环境中的降解过程。研究表明,砷化合物在土壤和水体中可能发生物理、化学和生物降解。例如,在酸性条件下,某些砷化合物可能会转化为更易溶于水的形式,从而增加其迁移性和危害性。此外,微生物的作用也可能改变砷的形态,使其更容易被植物吸收或进入食物链。

论文还分析了含砷日遗化武及其降解产物对人体健康的具体危害。研究指出,长期接触低浓度的砷化合物可能导致慢性中毒,表现为皮肤病变、消化系统问题以及免疫功能下降。对于生活在污染区的居民而言,饮用水和农作物中的砷含量是主要的暴露途径。此外,儿童和孕妇对砷的敏感性更高,因此需要特别关注。

在研究方法方面,论文采用了多种实验手段,包括土壤和水样的采样分析、实验室模拟降解实验以及流行病学调查。通过这些方法,研究人员能够更准确地评估砷化合物的迁移路径、降解速率以及对人体的影响程度。同时,论文还引用了大量国内外相关研究成果,为结论提供了坚实的科学支持。

论文最后提出了针对含砷日遗化武的治理建议。作者认为,应加强监测体系建设,定期对污染区域进行环境检测,并采取必要的修复措施,如土壤淋洗、植物修复等。此外,还需要提高公众环保意识,加强对受污染地区的管理与保护。同时,国际社会也应加强合作,共同应对这一历史遗留问题。

综上所述,《含砷日遗化武及其降解产物的危害》是一篇具有重要现实意义的学术论文。它不仅揭示了含砷化学武器对环境和健康的潜在威胁,也为相关治理工作提供了科学依据。随着环境保护意识的不断提高,如何有效处理这些遗留问题已成为全球关注的焦点。本文的研究成果将有助于推动相关政策的制定和实施,为实现可持续发展贡献力量。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。