-

资源简介

《后疫情时代民营生态环境监测机构纾困对策研究》是一篇聚焦于中国民营生态环境监测机构在新冠疫情后的生存与发展问题的学术论文。该论文旨在分析疫情对民营生态环境监测行业的影响,并提出切实可行的纾困对策,以帮助这类机构在复杂的经济环境中实现可持续发展。

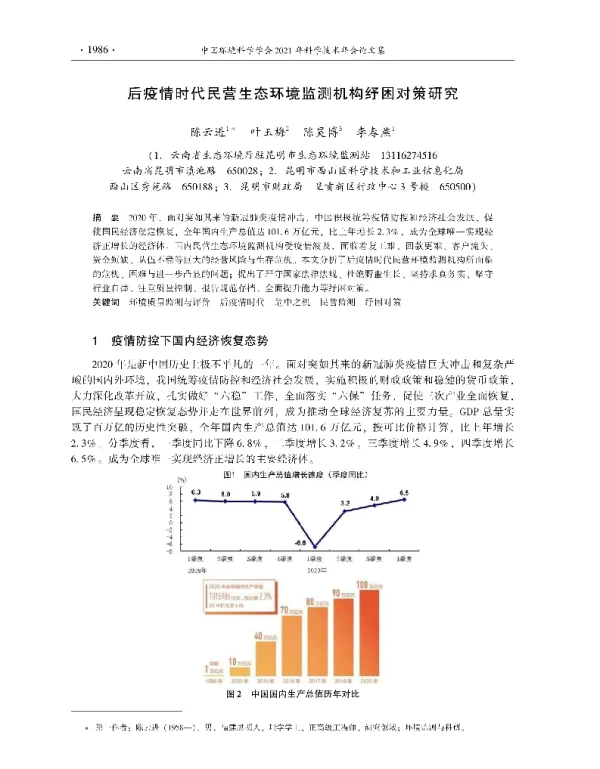

论文首先回顾了我国生态环境监测行业的发展历程,指出民营生态环境监测机构在近年来逐渐成为推动环境监测服务市场化的重要力量。随着国家对环境保护的重视程度不断提高,生态环境监测需求日益增长,民营机构凭借灵活性、专业性和高效性,在行业中占据了一定的市场份额。然而,疫情的爆发给整个行业带来了前所未有的挑战。

疫情导致的经济下行压力、企业停工停产以及政府财政支出缩减,使得生态环境监测项目数量减少,民营机构面临订单不足、资金链紧张等问题。同时,疫情带来的不确定性也影响了客户信心,进一步加剧了行业的经营困难。此外,部分机构因缺乏足够的抗风险能力,在疫情冲击下甚至出现倒闭或转型的现象。

论文通过实地调研和数据分析,深入探讨了民营生态环境监测机构在疫情后的困境。研究发现,这些机构普遍面临资金短缺、人才流失、技术升级困难以及市场竞争加剧等多重压力。特别是在疫情初期,由于业务量骤减,许多机构无法维持正常运营,导致人员流动性大,业务能力下降。

针对这些问题,论文提出了多项纾困对策。首先,建议政府加大对民营生态环境监测机构的政策扶持力度,包括提供税收减免、贷款贴息和专项资金支持等,以缓解其财务压力。其次,鼓励机构加强内部管理,优化资源配置,提升服务质量,增强市场竞争力。此外,论文还强调了技术创新的重要性,建议民营机构加大在大数据、人工智能和物联网等新技术方面的投入,以提高监测效率和数据准确性。

论文还提出,应推动行业间的合作与交流,建立信息共享平台,促进资源共享和技术互通,从而降低运营成本,提高整体服务水平。同时,建议行业协会发挥桥梁作用,为民营机构提供政策咨询、法律援助和市场拓展等支持服务,帮助其更好地应对市场变化。

此外,论文还关注到民营生态环境监测机构在人才培养方面的问题。由于行业门槛较高,专业技术人才短缺,导致机构难以满足市场需求。因此,论文建议加强校企合作,推动职业教育与产业需求对接,培养更多具备实践能力和专业知识的技术人才。

最后,论文指出,民营生态环境监测机构的健康发展不仅关系到自身生存,也直接影响到我国生态环境保护工作的推进。在后疫情时代,只有通过政策支持、技术创新和行业协作等多方面的努力,才能帮助这些机构走出困境,实现高质量发展。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。