-

资源简介

《古典园林中“框景”构成手法研究》是一篇探讨中国传统园林艺术中重要构图手法的学术论文。该论文从园林设计的角度出发,深入分析了“框景”这一独特的视觉表现方式,揭示其在营造空间层次感、增强景观美感和提升游园体验中的重要作用。

“框景”是中国古典园林中一种重要的构图技巧,指的是通过建筑构件、植物配置或自然地形等元素,将特定的风景纳入一个“框架”之中,从而形成一种画面感强烈的视觉效果。这种手法不仅能够突出主景,还能引导视线,使观赏者在有限的空间内感受到无限的意境。

论文首先对“框景”的历史渊源进行了梳理,指出其最早可追溯至唐代,而到了明清时期,随着造园艺术的发展,“框景”逐渐成为园林设计中的核心手法之一。作者认为,这一手法深受中国传统绘画理念的影响,尤其是宋代山水画中“以小见大”的构图方式,为“框景”的形成提供了理论基础。

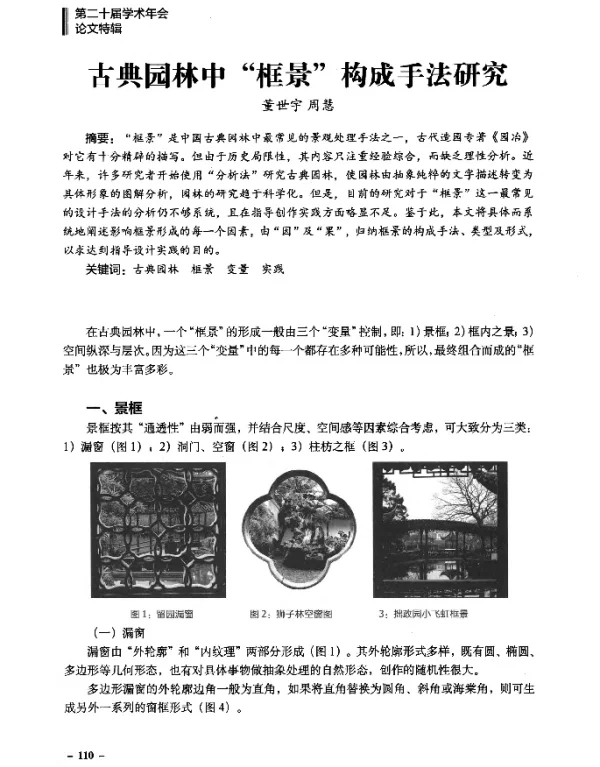

在结构分析方面,论文详细阐述了“框景”的构成要素。主要包括建筑构件如门窗、廊柱,植物如树木、花墙,以及自然地形如山石、水体等。这些元素共同作用,形成了不同的“框景”形式。例如,通过窗框将远处的山景引入室内,或是利用月洞门将庭院内的景色限定在一个特定的空间内。

此外,论文还探讨了“框景”在不同园林中的应用实例。通过对苏州拙政园、留园等经典园林的案例分析,作者指出“框景”不仅是一种视觉上的处理方式,更是一种文化表达的手段。它体现了古人对自然与人文关系的理解,也反映了园林设计中“移步换景”的审美追求。

在研究方法上,论文采用了文献分析、实地考察和图像比较等多种手段。作者通过对大量历史文献的整理,结合现代园林的实际案例,全面展示了“框景”在不同时期和地域中的演变过程。同时,论文还借助图像资料,对“框景”的构图规律进行了归纳总结。

论文进一步指出,“框景”不仅仅局限于视觉层面,它还承载着深厚的文化内涵。例如,在传统园林中,“框景”往往与诗词、书画相结合,形成一种诗画交融的艺术效果。这种综合性的艺术表现方式,使得“框景”不仅仅是空间的划分,更是情感与思想的传递。

在当代园林设计中,“框景”仍然具有重要的借鉴意义。随着城市化进程的加快,人们对于自然环境的需求日益增长,而“框景”作为一种有效的空间组织方式,能够帮助设计师在有限的空间中创造出丰富的视觉层次。论文建议,现代园林设计可以吸收“框景”的精髓,结合现代材料和技术,创造出既符合传统美学又适应现代生活需求的园林空间。

总体而言,《古典园林中“框景”构成手法研究》是一篇具有较高学术价值的论文。它不仅系统地梳理了“框景”的历史发展脉络,还深入分析了其构成原理和艺术价值。通过对典型案例的剖析,论文展现了“框景”在中国古典园林中的独特地位,并提出了其在现代园林设计中的应用前景。这篇论文为理解中国传统园林艺术提供了新的视角,也为相关领域的研究和实践提供了宝贵的参考。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。