-

资源简介

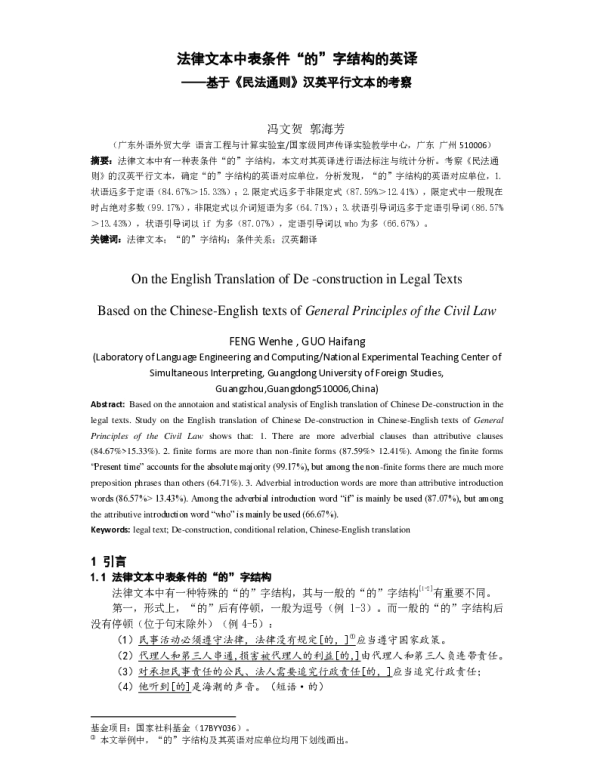

《法律文本中表条件“的”字结构的英译--基于《民法通则》汉英平行文本的考察》是一篇探讨法律文本中“的”字结构在英译过程中的处理方式的学术论文。该文以中国《民法通则》的汉英平行文本为研究对象,深入分析了法律文本中“的”字结构在翻译过程中所面临的挑战与应对策略。

“的”字结构是中国汉语中一种常见的语法现象,通常用于修饰名词或名词性短语,表示所属、属性、限定等关系。在法律文本中,“的”字结构被广泛使用,用来表达法律条文中的条件、限制和权利义务等内容。然而,在将这些法律文本翻译成英文时,如何准确传达“的”字结构的含义成为了一个重要的问题。

本文通过对《民法通则》的汉英平行文本进行对比分析,发现“的”字结构在英译过程中存在多种处理方式。例如,有些情况下,翻译者会直接省略“的”,或者将其转化为英语中的所有格形式(如“'s”);而在另一些情况下,则可能通过调整句式结构来实现对原意的保留。

作者指出,由于中文和英文在语法结构和表达习惯上的差异,直接逐字翻译往往难以达到理想的翻译效果。因此,在法律文本的翻译中,需要根据具体的语境和法律术语的特点,灵活选择合适的翻译策略。例如,在涉及条件关系的句子中,“的”字结构可能需要通过添加连接词或调整语序来实现其逻辑关系的清晰表达。

此外,本文还探讨了法律文本翻译中的准确性与可读性之间的平衡问题。法律文本要求高度的准确性和严谨性,任何细微的翻译错误都可能导致法律解释上的歧义甚至误解。因此,在处理“的”字结构时,翻译者不仅要考虑语言形式的转换,还要确保法律概念的准确传达。

通过对大量实例的分析,作者发现,在实际翻译过程中,一些常见的“的”字结构往往被处理为英语中的定语从句或分词结构,以保持句子的逻辑关系和法律效力。例如,“当事人应当遵守法律规定的条件”的翻译可能会采用“the parties shall abide by the conditions stipulated by law”这样的句式,从而既保留了原意,又符合英语的表达习惯。

同时,文章也指出了当前法律文本翻译中存在的问题,如部分翻译者对“的”字结构的理解不够深入,导致翻译结果不够准确或不符合法律规范。为此,作者建议加强法律翻译人员的专业培训,提高其对中文法律文本中复杂语法结构的理解能力,以便更准确地进行英译工作。

总之,《法律文本中表条件“的”字结构的英译--基于《民法通则》汉英平行文本的考察》是一篇具有重要参考价值的学术论文。它不仅为法律文本的翻译提供了理论支持,也为法律翻译实践提供了有益的指导。通过对“的”字结构的深入分析,本文揭示了法律文本翻译中的难点和对策,有助于提升法律文本翻译的质量和准确性。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。