-

资源简介

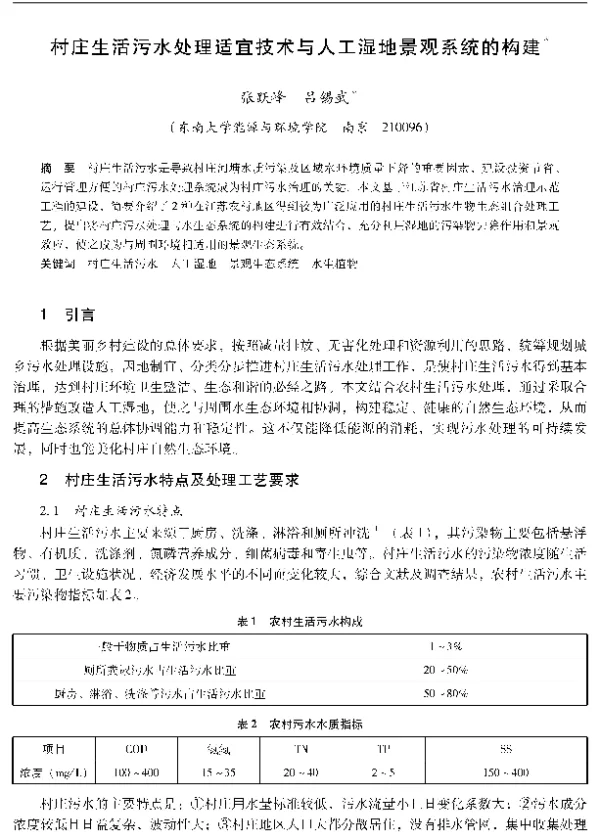

《村庄生活污水处理适宜技术与人工湿地景观系统的构建》是一篇探讨农村地区污水处理与生态建设相结合的论文。该文针对我国广大农村地区生活污水排放量逐年增加,而处理设施相对落后的现状,提出了适合村庄生活的污水处理技术,并结合人工湿地景观系统进行构建,旨在实现环境治理与生态美化双重目标。

论文首先分析了当前村庄生活污水的特点,包括水量小、水质波动大、分散性强等。由于村庄分布广泛,基础设施薄弱,传统的城市污水处理模式难以直接应用于农村地区。因此,研究者认为需要因地制宜地选择和设计污水处理技术,以适应不同地区的自然条件和社会经济状况。

在技术选择方面,论文重点介绍了多种适宜于村庄生活的污水处理技术,如化粪池、厌氧消化池、生物滤池、稳定塘以及人工湿地等。这些技术具有投资少、运行成本低、维护简便等特点,能够有效降低污水处理难度,提高农村污水处理的可行性。其中,人工湿地因其生态友好、景观效果好、运行管理方便等优势,被作为重点研究对象。

论文详细阐述了人工湿地的设计原理与构建方法。人工湿地是一种利用植物、微生物和基质共同作用来净化污水的生态系统。其主要功能是通过物理沉降、化学吸附、生物降解等多种机制去除污水中的污染物。论文指出,人工湿地的构建需要根据当地气候、土壤、水文条件以及污水特性进行科学规划,确保其长期稳定运行。

在人工湿地景观系统的构建方面,论文强调了生态与美学的结合。通过合理配置植物种类,不仅可以提升湿地的污水处理能力,还能营造出优美的自然景观,改善村庄的整体环境。例如,选择芦苇、香蒲、睡莲等水生植物,不仅有助于吸收氮磷等营养物质,还能形成良好的视觉效果,增强村庄的生态价值。

论文还讨论了人工湿地与其他污水处理技术的协同应用。例如,在村庄污水处理中,可以将化粪池或厌氧消化池作为预处理单元,再通过人工湿地进行深度处理,从而提高整体处理效率。这种组合模式既保证了污水处理效果,又降低了运行成本,具有较强的推广价值。

此外,论文还对人工湿地的运行管理进行了探讨。由于人工湿地的运行效果受到多种因素影响,如植物生长情况、水力负荷、季节变化等,因此需要建立完善的监测和维护机制。论文建议通过定期清理、植物修剪、水质检测等方式,确保湿地系统的正常运行。

最后,论文总结了村庄生活污水处理适宜技术与人工湿地景观系统构建的意义。随着乡村振兴战略的推进,农村生态环境治理成为重要任务。通过引入适宜的污水处理技术,并结合人工湿地景观系统,不仅可以有效解决村庄污水问题,还能提升村庄的生态环境质量,促进农村可持续发展。

综上所述,《村庄生活污水处理适宜技术与人工湿地景观系统的构建》为农村污水处理提供了科学依据和技术支持,具有重要的实践价值和推广意义。未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,人工湿地等生态治理方式将在更多村庄中得到广泛应用。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。