-

资源简介

《常导超低场磁共振颅脑成像系统研究》是一篇探讨新型磁共振成像技术在医学影像领域应用的学术论文。该研究聚焦于常导超低场磁共振成像系统的设计与实现,旨在为临床提供一种更加安全、经济且高效的颅脑成像解决方案。传统磁共振成像系统通常依赖于高场强磁场,如1.5T或3T,这些设备虽然能够提供高质量的图像,但其成本高昂、体积庞大,并且对患者有较高的安全要求。而常导超低场磁共振系统则通过降低磁场强度,实现了设备的小型化和低成本化,为基层医疗机构和偏远地区提供了新的可能性。

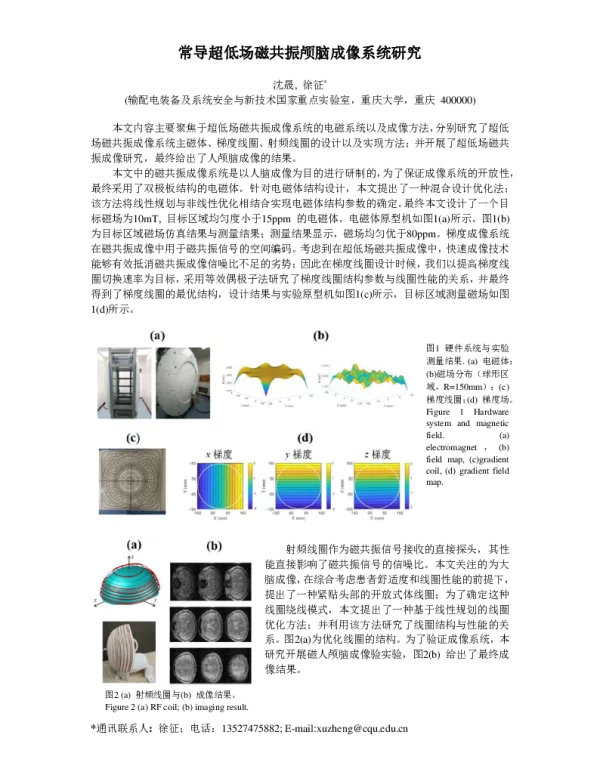

论文首先回顾了磁共振成像的基本原理和发展历程,分析了当前高场强磁共振系统的优缺点,并指出在某些应用场景下,如急诊、床旁检查以及资源有限的地区,需要一种更为灵活的成像手段。随后,作者介绍了常导超低场磁共振系统的硬件组成,包括磁体设计、射频线圈、梯度系统以及信号采集模块等关键部件。通过对这些组件的优化设计,研究人员成功构建了一个能够在较低磁场强度下运行的成像系统。

在软件算法方面,论文重点讨论了针对低场强环境下图像质量提升的方法。由于磁场强度较低,信噪比(SNR)通常较差,因此需要采用先进的图像重建算法来改善成像效果。研究团队提出了基于深度学习的图像增强方法,结合传统的滤波技术和神经网络模型,有效提高了图像的清晰度和对比度。此外,论文还探讨了不同扫描参数对成像结果的影响,并通过实验验证了系统的可行性。

为了评估该系统的性能,研究团队进行了大量的实验测试,包括模拟人体组织的成像实验和实际人体颅脑的成像实验。实验结果表明,尽管磁场强度较低,但该系统仍然能够提供清晰的解剖结构信息,满足基本的临床诊断需求。同时,与传统高场强磁共振系统相比,该系统在能耗、操作便捷性和安全性方面具有明显优势。

论文还探讨了常导超低场磁共振成像系统在临床中的潜在应用。例如,在急诊环境中,该系统可以快速完成颅脑成像,帮助医生及时判断患者是否出现脑出血或脑梗死等情况。此外,在儿童和孕妇等特殊人群中,该系统因其无辐射、低噪声的特点,成为一种更安全的成像选择。对于医疗资源匮乏的地区,这种小型化的成像设备也能够显著提高医疗服务的可及性。

尽管该研究取得了诸多进展,但论文也指出了当前技术仍存在的局限性。例如,低场强磁共振系统在某些细节分辨率上可能不如高场强设备,这可能会影响一些复杂病变的诊断。此外,系统的成像速度和数据处理能力仍有待进一步优化。未来的研究方向包括提高磁场均匀性、开发更高效的图像重建算法以及探索与其他成像技术(如CT或X射线)的融合应用。

总体而言,《常导超低场磁共振颅脑成像系统研究》为磁共振成像技术的发展提供了新的思路和实践路径。通过降低磁场强度并优化系统设计,该研究不仅推动了医疗影像技术的创新,也为实现更加普及和便捷的医疗服务奠定了基础。随着相关技术的不断完善,常导超低场磁共振系统有望在未来发挥更大的作用,为更多患者带来福音。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。