-

资源简介

《大都市区多中心空间结构理论模式与规划实践》是一篇探讨现代城市空间结构演变规律的重要论文。该文从理论与实践两个层面出发,深入分析了大都市区在城市发展过程中形成的多中心空间结构模式,并结合具体案例探讨了其在城市规划中的应用价值。

文章首先回顾了城市空间结构的发展历程,指出传统单中心城市结构在面对人口增长、交通拥堵和环境污染等问题时逐渐显现出局限性。随着城市化进程的加快,大都市区的空间形态开始向多中心化发展,形成了多个功能各异的次级中心,从而缓解了核心城区的压力,提高了城市的整体运行效率。

在理论模式方面,论文系统梳理了多中心空间结构的形成机制和发展动力。作者认为,多中心结构的形成受到经济、社会、交通和政策等多重因素的影响。其中,经济发展推动了产业布局的多样化,使得不同功能区域逐步形成;交通网络的完善促进了各中心之间的联系,增强了多中心结构的协同效应;而政府的规划引导则在一定程度上影响了多中心结构的形态和规模。

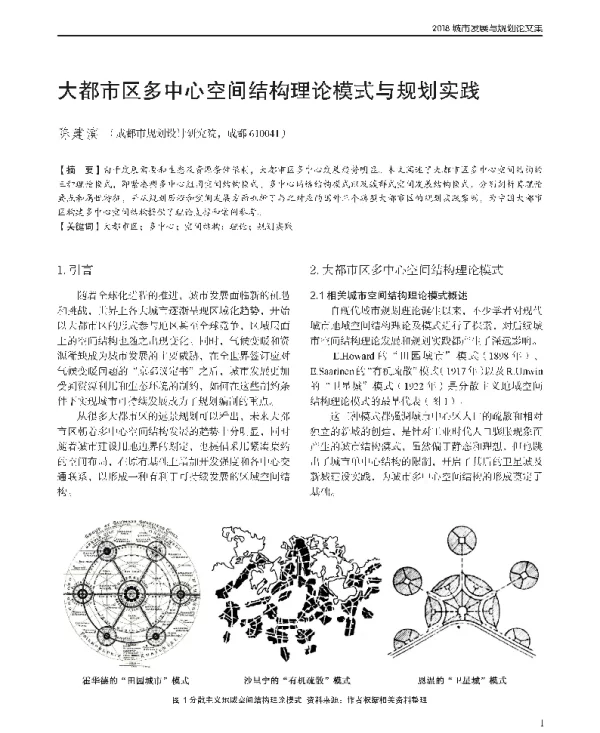

此外,文章还介绍了多种多中心空间结构的理论模型,如“同心圆模型”、“扇形模型”、“多核模型”等,并对它们进行了比较分析。作者指出,多核模型更符合当代大都市区的实际发展情况,能够更好地解释城市内部功能分区的复杂性和多样性。

在规划实践部分,论文选取了多个国内外典型案例进行分析,包括美国纽约、伦敦、东京以及中国北京、上海等大都市区。通过对这些地区的研究,作者发现,多中心结构的规划不仅有助于优化资源配置,还能有效提升城市的服务能力和居民的生活质量。例如,在东京都市圈,通过建设多个副中心,成功实现了人口和产业的合理分布,避免了过度集中带来的问题。

同时,文章也指出了多中心空间结构在实际应用中面临的挑战。一方面,由于各个中心之间缺乏有效的协调机制,容易导致资源重复配置和功能重叠;另一方面,部分地区的多中心结构未能充分发挥作用,反而加剧了城市内部的不均衡发展。因此,作者强调,多中心规划需要结合地方实际情况,注重顶层设计和动态调整。

最后,论文提出了未来大都市区多中心空间结构发展的建议。作者认为,应加强城市间基础设施的互联互通,推动区域一体化发展;同时,要注重生态环境保护,实现可持续的城市发展。此外,还需建立科学合理的评估体系,为多中心规划提供数据支持和决策依据。

综上所述,《大都市区多中心空间结构理论模式与规划实践》是一篇具有重要学术价值和现实意义的论文。它不仅丰富了城市空间结构的研究内容,也为今后的大都市区规划提供了理论指导和实践参考。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。