-

资源简介

《动物源食品中喹诺酮类化合物残留的检测》是一篇关于食品安全领域的重要研究论文,主要探讨了如何有效检测动物源性食品中喹诺酮类药物的残留问题。喹诺酮类药物是一类广泛应用于兽医领域的抗生素,具有广谱抗菌活性,常用于治疗家禽、猪、牛等动物的细菌感染。然而,由于其在动物体内的代谢和排泄过程不完全,可能导致药物残留进入人类食物链,从而对公众健康构成潜在威胁。

该论文首先介绍了喹诺酮类化合物的基本性质及其在畜牧业中的应用背景。喹诺酮类药物主要包括环丙沙星、氧氟沙星、恩诺沙星等,它们通过抑制细菌DNA旋转酶和拓扑异构酶IV的活性来发挥抗菌作用。虽然这些药物在动物疾病防控中发挥了重要作用,但长期或过量使用可能导致耐药菌株的产生,并且其残留物可能对人体产生毒性效应,如影响软骨发育、引发过敏反应以及干扰内分泌系统等。

论文进一步分析了当前国内外对动物源性食品中喹诺酮类药物残留的监管标准。例如,欧盟、美国和中国均制定了严格的限量标准,以确保消费者摄入的安全性。其中,中国国家食品药品监督管理局(CFDA)发布的相关标准对不同种类动物源性食品中喹诺酮类药物的最大残留限量进行了明确规定。这些标准的制定为检测技术的发展提供了重要依据。

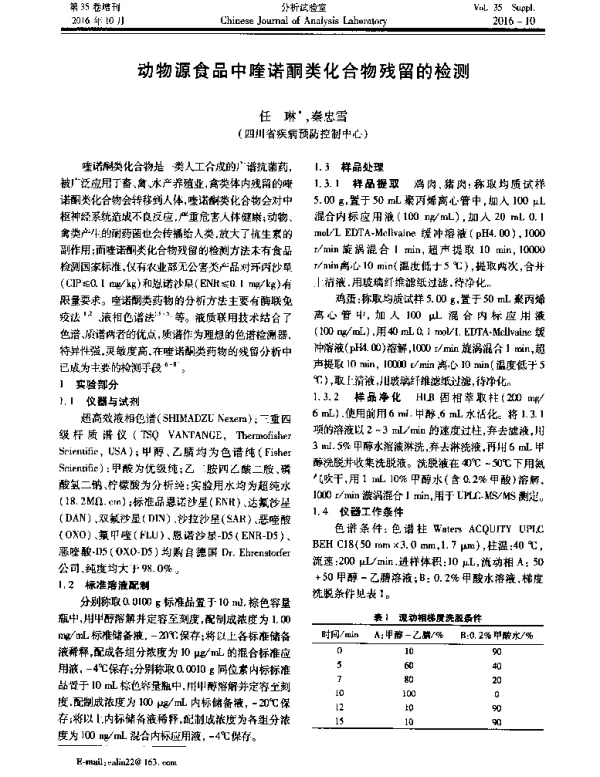

在检测方法方面,论文详细介绍了多种常用的分析技术,包括高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)、液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)以及免疫分析法等。其中,LC-MS/MS因其高灵敏度、高选择性和快速分析能力,已成为目前最常用的方法之一。此外,论文还讨论了样品前处理的关键步骤,如提取、净化和浓缩等,这些步骤直接影响最终检测结果的准确性。

论文还重点分析了检测过程中可能遇到的技术难点,例如复杂基质对检测结果的干扰、低浓度残留的检测难度以及不同检测方法之间的比较与优化。针对这些问题,作者提出了一些改进措施,如采用更高效的固相萃取技术、优化色谱条件以及引入内标法提高定量精度。同时,论文还强调了标准化操作流程的重要性,以确保检测结果的可重复性和可比性。

此外,论文还探讨了未来检测技术的发展趋势,如纳米材料在样品前处理中的应用、人工智能在数据分析中的潜力以及便携式检测设备的研发。这些新技术有望进一步提高检测效率和准确性,为食品安全监管提供更加有力的技术支持。

最后,论文总结指出,随着人们对食品安全关注度的不断提高,对动物源性食品中喹诺酮类药物残留的检测需求也在不断增加。因此,开发更加高效、准确和便捷的检测方法,是保障食品安全和公众健康的重要任务。同时,论文呼吁相关部门加强监管力度,推动检测技术的标准化和规范化,以更好地应对食品安全挑战。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。