-

资源简介

p{font-size:16px;line-height:1.6;text-align:justify;}p{margin:0;padding:0;}

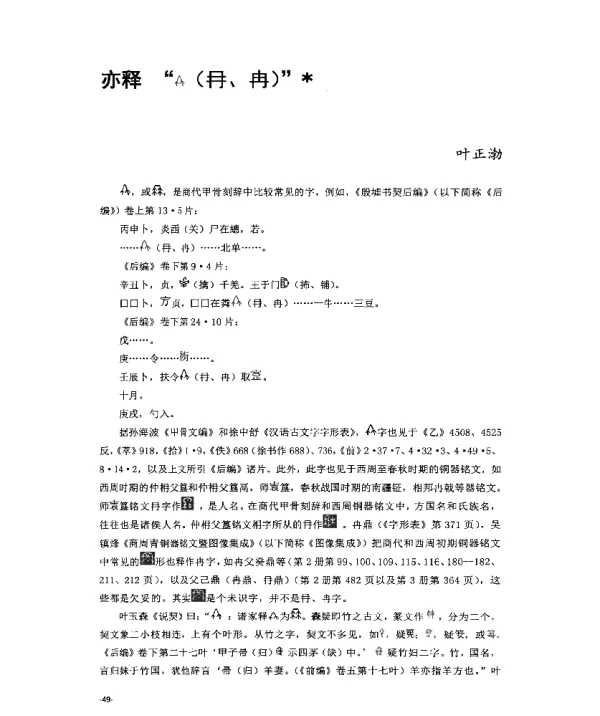

《亦释(A)(冄、冉)》是一篇探讨汉字“冄”与“冉”之间关系的学术论文,文章通过深入分析这两个字的形体演变、音义关联以及在不同历史时期的使用情况,试图揭示其在汉语文字学中的意义。作者通过对古代文献的梳理和现代语言学理论的应用,提出了关于这两个字的重新解读,为汉字研究提供了新的视角。

在论文中,作者首先从字形入手,对“冄”和“冉”的结构进行了详细的分析。这两个字在形体上非常相似,都由三个“丷”组成,但它们的书写顺序和笔画形态有所不同。作者指出,“冄”通常被解释为“山”的变体,而“冉”则被认为是表示缓慢上升的意思。然而,这种解释在历史上存在一定的争议,尤其是在古文字学领域。

论文进一步探讨了“冄”和“冉”在不同历史时期的用法。在甲骨文中,“冄”主要作为人名或地名出现,而在金文中,则开始用于表示某种自然现象。到了秦汉时期,“冄”逐渐被“冉”所取代,成为表示“慢慢上升”之意的常用字。这一变化反映了汉字在历史发展过程中的演变规律,也说明了语言与社会文化之间的紧密联系。

作者还引用了大量文献资料,包括《说文解字》《康熙字典》以及历代学者的研究成果,以支持自己的观点。例如,《说文解字》中将“冉”解释为“柔也”,即柔软、温和的意思,而“冄”则被列为“山”部,表示山的形状。然而,这些解释在现代看来可能存在一定的局限性,因为它们往往基于当时的文字学观念,而非现代语言学的视角。

此外,论文还讨论了“冄”和“冉”在现代汉语中的使用情况。随着汉字简化运动的推进,“冄”字逐渐被边缘化,而“冉”则被保留下来,并广泛应用于各种语境中。作者认为,这种变化不仅仅是形式上的调整,更反映了汉字在现代社会中的功能转变。同时,这也引发了关于汉字保护与传承的思考。

在研究方法上,作者采用了多学科交叉的方式,结合了文字学、语言学和历史学的知识,力求全面、客观地分析“冄”和“冉”的关系。通过对大量文献的对比分析,作者发现“冄”和“冉”虽然在形体上相似,但在实际使用中却有着明显的区别。这种区别不仅体现在字义上,也体现在它们在不同语境中的搭配方式上。

论文还提出了一些新的假设,认为“冄”可能在某些特定的历史阶段具有特殊的含义,甚至可能与某些神话传说或宗教信仰有关。虽然这些假设尚未得到充分的证据支持,但它们为未来的相关研究提供了重要的方向。

总的来说,《亦释(A)(冄、冉)》是一篇具有较高学术价值的论文,它不仅对“冄”和“冉”这两个汉字进行了深入的探讨,也为汉字研究提供了新的思路。通过这篇文章,读者可以更加全面地了解汉字的演变过程,以及汉字在语言学和文化研究中的重要地位。

作者在论文中强调,汉字不仅是记录语言的工具,更是中华文化的重要载体。因此,对汉字的研究不仅有助于我们更好地理解语言本身,也有助于我们更深入地认识中华文化的丰富内涵。在未来的研究中,作者希望更多学者能够关注汉字的演变及其背后的文化意义,共同推动汉字研究的发展。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。