-

资源简介

《浅谈超岩溶发育地区特大桥水下灌注桩机制砂混凝土质量控制》是一篇探讨在地质条件复杂区域,尤其是超岩溶发育地区,如何有效控制特大桥水下灌注桩所用机制砂混凝土质量的学术论文。该文针对我国西南地区等岩溶发育严重的区域,结合实际工程案例,分析了在这些特殊地质条件下,机制砂混凝土在施工过程中可能遇到的问题,并提出了相应的质量控制措施。

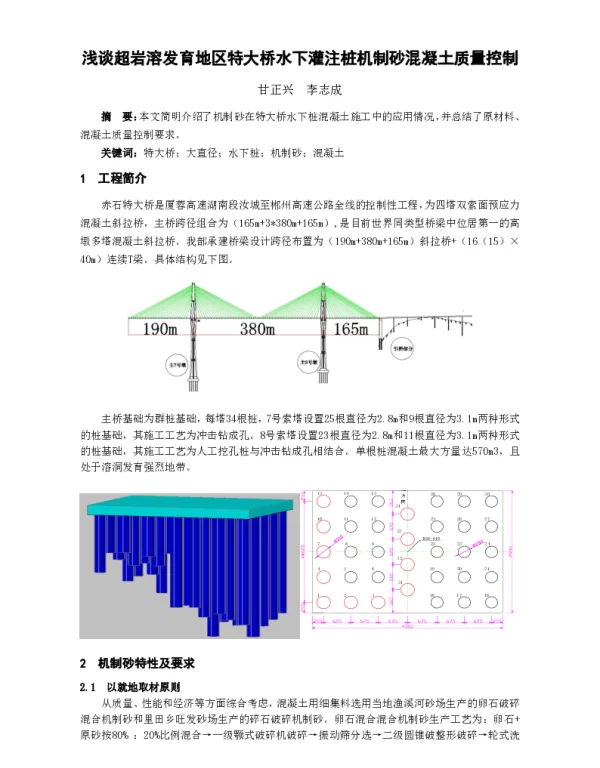

论文首先介绍了超岩溶发育地区的地质特征,指出这类地区地层结构复杂、地下水丰富、岩石破碎且存在大量空洞和裂隙,给桥梁基础施工带来了极大的挑战。尤其是在进行水下灌注桩施工时,由于地下水渗透性强,容易导致混凝土离析、强度不足等问题,进而影响整个桥梁结构的安全性和耐久性。

接着,文章重点分析了机制砂在水下灌注桩中的应用。与天然砂相比,机制砂具有颗粒级配可控、含泥量低、硬度高等优点,但在实际使用中也存在一些问题,如颗粒形状不规则、表面粗糙度高、吸水性较强等,这可能会影响混凝土的工作性能和后期强度发展。因此,在超岩溶发育地区,对机制砂的选择和质量控制显得尤为重要。

论文进一步探讨了水下灌注桩机制砂混凝土的配合比设计。作者指出,在这种复杂的地质条件下,必须根据具体的工程环境和施工要求,合理调整水泥用量、外加剂种类及掺量,以确保混凝土在水下环境下能够顺利灌注并达到设计强度。同时,还需考虑混凝土的流动性、粘聚性和抗离析性能,以防止因水流冲刷而导致混凝土分层或离析。

此外,论文还强调了施工过程中的质量控制措施。包括对原材料的严格检验、对搅拌和运输过程的监控、对灌注工艺的优化以及对成桩后的检测和评估。特别是在超岩溶发育地区,施工过程中应加强对地下水位变化的监测,避免因地下水位波动而影响混凝土的浇筑质量。

在质量控制方面,论文提出了一系列具体的技术手段和管理方法。例如,采用先进的试验设备对机制砂进行筛分、含泥量、坚固性等指标的检测;利用计算机模拟技术对混凝土的流动性和稳定性进行预测;通过现场取样和实验室测试,实时掌握混凝土的性能变化情况;同时,建立完善的质量管理体系,确保各个环节的施工质量符合规范要求。

论文还结合实际工程案例,展示了在超岩溶发育地区成功应用机制砂混凝土进行水下灌注桩施工的经验。通过对多个项目的分析,验证了所提出的质量控制措施的有效性,并为今后类似工程提供了宝贵的参考。

总体来看,《浅谈超岩溶发育地区特大桥水下灌注桩机制砂混凝土质量控制》是一篇具有较高实用价值的学术论文,不仅深入分析了超岩溶发育地区水下灌注桩施工中的难点,还提出了切实可行的质量控制方案,对于推动我国在复杂地质条件下桥梁建设的发展具有重要意义。

-

封面预览

-

下载说明

预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。